第4回 コミュニケーションが作る社会システム

-

徳安 彰AKIRA TOKUYASU

法政大学社会学部教授東京大学文学部社会学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程修了。法政大学社会学部専任講師、同助教授、ビーレフェルト大学客員研究員、法政大学社会学部教授、法政大学社会学部学部長を歴任。共著に『社会理論の再興』(ミネルヴァ書房)、『理論社会学の可能性』(新曜社)など。

第3回は、意味構成のメカニズムを意識に焦点を合わせて説明し、コミュニケーションについても同じことが成り立つことは比較的わかりやすいだろうと簡単に書いた。意識が意識を生み出す、コミュニケーションがコミュニケーションを生み出す、というきわめて抽象的な意味構成のオートポイエーシスの過程として見れば、そうかもしれない。しかし、意識とコミュニケーションは異なる意味構成のメカニズムであり、その説明はより厳密に行う必要がある。今回は、まず古典的な情報理論のコミュニケーション観を取り上げ、それと対比するかたちでルーマンの社会システム理論のコミュニケーション観の特徴を説明する。さらに、ダブル・コンティンジェンシーとブラックボックスという2つの概念をもちいて、ルーマンのコミュニケーション観としての、コミュニケーションの成り立ちがたさ(非蓋然性)がみちびかれる。

はじめに

意識は、生物有機体としての人間個体がもつ脳を中枢とする神経系を基盤として成り立つ現象であり、人間が生物有機体として生きているかぎり、途切れることなく持続する。前回あげた街角に立つ人の意識の動きの例は、意味構成のメカニズムをわかりやすく説明するためのものだが、意識はつねに明確かつ論理的に、また線形的に働いているかのような印象をあたえたかもしれない。じっさいには、意識はいろいろな事物に関心を向け、また内面の思考や感覚も反映しながら、めまぐるしく動いている。その動きは時系列的に順を追って書き出すことができないほどの速さであり、かりに書き出せたとしても、脈絡がなく飛躍して、矛盾するような内容が延々と並ぶことだろう。一つの思考に集中している場合でさえ、急に他の用事を思い出したり、部屋が暑いと感じたり、のどが渇いたと思ったりといった攪乱が入るのが普通だろう。それは別に集中力がないとか不真面目とかいうことではない。意識とはそのように働くものである。

これに対して、コミュニケーションはどのように成立するのだろうか。コミュニケーション(名詞形はcommunication、動詞形はcommunicate)という言葉は、ラテン語(名詞形はcommunicatio、動詞形はcommunicare)に由来する。語幹のcommu-は、communion(共有)やcommunity(共同体)などにもつながり、ラテン語の分かち合う、共有するという意味をもっている。したがって語源からみれば、コミュニケーションとは複数の人間が意味を共有することだといえよう。だがそれは、意識における意味構成のメカニズムから見ると、複数の人間のあいだに共通の意識状態が成立するということだろうか。たとえば、祭りの盛り上がった雰囲気のなかで、人びとが高揚した気分を味わったとして、それは人びとがまったく同じ意識状態にあるといえるだろうか。あるいは、会議や交渉で参加者たちが議論を交わし、合意に達したとして、それは彼らがまったく同じ意見を持つにいたったといえるだろうか。どこまでを「共有」や「共通」と考えるかにもよるが、意識の意味構成のメカニズムから見ると、コミュニケーションの参加者のあいだで完全に共通の意識状態が成立することは、およそありえないというべきだろう。

また、コミュニケーションは複数の人間がいなければ成立せず、その複数の人間はいずれも生物有機体であるから、そのかぎりにおいて生命現象がコミュニケーションの基盤となっているとはいえるが(たとえばMaturana/Varela, 1984=1997、第八章における説明を見よ)、生命現象に還元されるものではない。生物学的なオートポイエーシス理論から出発したマトゥラナとヴァレラは、いわば積み上げ方式でシステムの階層性を想定し、細胞のオートポイエーシス、有機体のオートポイエーシス、神経システムのオートポイエーシス、そして社会現象のオートポイエーシスと議論を進めていく。これは、一般システム理論でしばしば見られる標準的な論法である。だがルーマンは、意識とコミュニケーションについて同様の階層性を想定しない。意識がまずあって(つまり意識をもつ個人、主体、主観がまずあって)、つぎにその上の階層として複数の人間のコミュニケーションが成立するのではなく、意識とコミュニケーションは同時に異なる意味構成システムとして成立する、あるいは両者がお互いを前提として成立する、と考えるのである。

では、コミュニケーションはどのようにして成り立つのだろうか。

情報理論のコミュニケーション観

私たちは、日々の生活のなかで、つねに他者とコミュニケーションを行っている。挨拶や他愛ない雑談、買い物や外食の注文のちょっとしたやりとり、会議での議論、交渉での説得、告白やプロポーズ、慰めや激励、叱責や口論など、他者となんらかのかたちで関係するときには、つねにさまざまなモードのコミュニケーションを行っている。コミュニケーションを行うのは、対面的な状況にとどまらない。テレビやラジオ、新聞・雑誌・書籍のようなマスコミュニケーションもある。マスコミュニケーションは、一方向的なコミュニケーションとみなされてきたが、古くはハガキや手紙、近年ではSNSをとおして、さまざまなかたちで視聴者や読者の意見も受け取っている。さらに、インターネットの発達によって、リアルタイムでリモートの双方向コミュニケーションが技術的に可能になり、SNSはもとより、コロナ禍を契機としてリモート方式の会議やセミナー、学校の授業などが爆発的に普及した(衛星回線などを使ったものはすでに20世紀中からあったが、技術的に複雑でコストが高いため、一般にはあまり普及しなかった)。

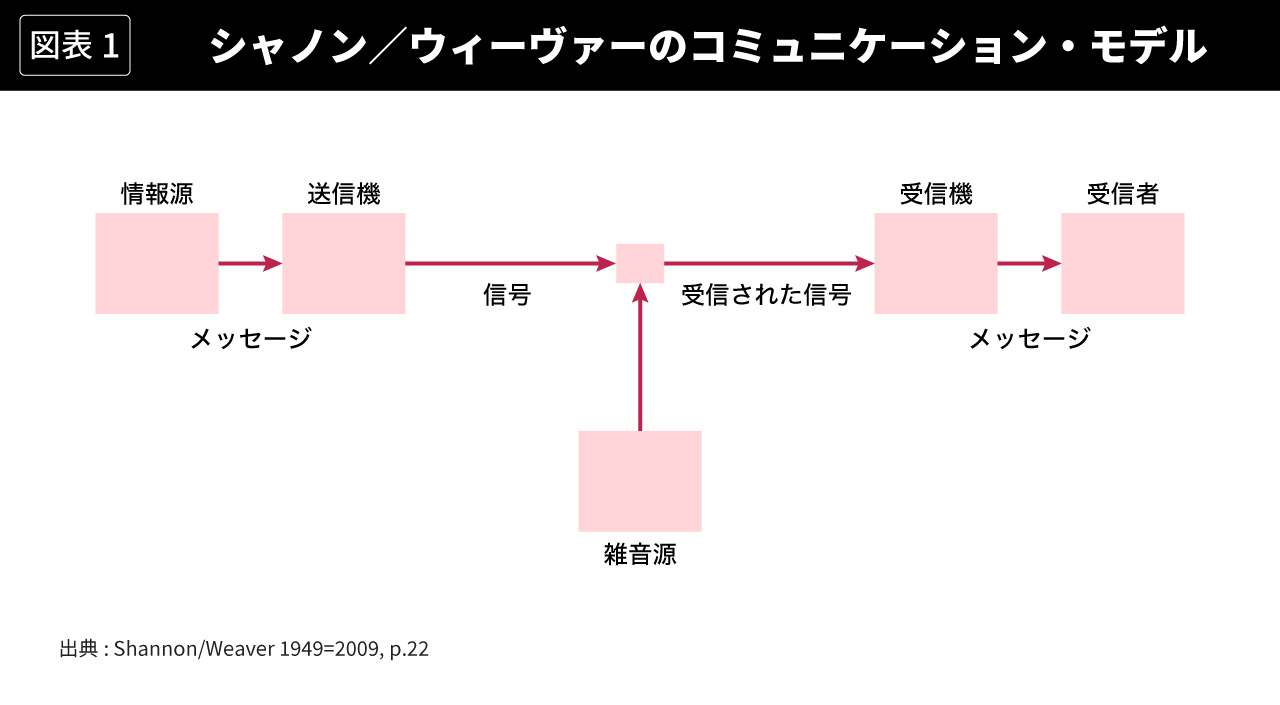

このように、ひとくちにコミュニケーションといっても、その様態はじつに多種多様である。どのような様態であれ、コミュニケーションが特定の意味を共有するという語源どおりの働きをすると考えるならば、その意味は、送り手から受け手に(すくなくともある程度は)正確に伝えられなければならない。さもなければ、コミュニケーションは、送り手と受け手がそれぞれ勝手に意味を共有した気になっているだけになってしまい、さらに受け手がコミュニケーションに反応してどのような行動をするかも不明確・不確実になってしまうからである。そのようなコミュニケーション観から出てきた古典的なモデルが、情報理論の祖シャノン(Claud E. Shannon 1916-2001)の協力者ウィーヴァー(Warren Weaver 1894-1978)による図表1のコミュニケーション・モデルである。

ウィーヴァーは、電子的な通信について考えられたシャノンの数学的理論を敷衍して、より一般的な通信(コミュニケーション)の枠組みを考えた。ウィーヴァーは、通信(コミュニケーション)には3つのレベルの問題があると言う。それは、

レベルA.通信において、記号をどのくらい正確に伝えることができるのか。(技術的な問題)

レベルB.送信された記号は、どのくらい正確に所望の意図を伝えることができるのか。(意味的な問題)

レベルC.受信された意図は、どのくらい効果的に所望する行為に影響するのか。(効果の問題)

である(Shannon/Weaver 1949=2009, p.17)。電子的な通信をあつかう狭い意味での工学的な通信理論は、レベルAに注目する。問題は、メッセージを変換した電子信号が、いかに正確に送信機から受信機に伝えられるかであり、信号が正確に伝えられれば、メッセージが受け手に正確に伝わると考えられる。信号が正確に伝えられるためには、回路の途中で入るさまざまなノイズ(雑音)や歪みが除去されて、もとのメッセージに復元されなければならない。たとえばテレビでは、カメラで撮影された映像とマイクで録音された音声が、放送によって受像機に送られ、受像機がもとの映像と音声を正確に再生できるかどうかが重要である。リモートの会議や授業でも、使われる機器が異なるだけで、原理は同じである。

レベルBになると、問題は、メッセージの意味(意図)がどれくらい正確に伝えられるかということになる。しかし、レベルAの問題は電子技術によって解決できるのに対して、レベルBの問題は解決がはるかに困難である。それは、受け手が送り手の意図を正確に理解しているかどうかの確証を得ることが、原理的に困難だからである。またコミュニケーションにおいては、工学的なノイズではなく、意味のノイズ、つまりメッセージの意味上の変化や歪みが起こりうる。レベルAにおいて、送信する信号とノイズの和がもとのメッセージを表す信号に等しくなるように、もとの信号を調整する(適当な冗長度をあたえる)のと同じように、レベルBにおいては、メッセージの意味と意味のノイズの和が、受け手において望んだメッセージの意味と等しくなるように、もとのメッセージを調整するという解決策が考えられる、とウィーヴァーは述べている(Shannon/Weaver 1949=2009, pp.52-53)。いわば、意味の冗長度が必要になるというわけである。

レベルCになると、問題はさらに難しくなる。受け手が送り手の意図したとおりの行動をするかどうかは、レベルBで意味をどれくらい正確に受け取ったかにも依存するが、それと同時に受け手自身がどのような意志や希望を持っているかにも依存するからである。ウィーヴァーも、レベルCについては多くを語っておらず、効果の問題は意味の問題と密接な関係を持っていて、両者はひじょうに曖昧ながら重なり合っている、と指摘するにとどまっている(Shannon/Weaver 1949=2009, pp.19-20)。

このシャノン=ウィーヴァー・モデルを言語学や記号論の観点から解釈すると、レベルAとレベルBを重ねてしまうことができる。つまり、メッセージの電子的な信号への変換・伝送・復元を、メッセージの記号(とくに言語)への変換とその意味の復元に読み替えるのである。このモデルは、使い勝手がよいためにたいへんに重宝され、狭い意味での電気通信をこえて、人間のコミュニケーション一般のモデルとなった。しかし、ウィーヴァー自身がどの程度意識していたかはともかく、工学におけるノイズを克服した通信の正確さ(レベルA)、伝えられる意味の正確さ(レベルB)の強調は、そのまま人間のコミュニケーション一般のモデルに持ち込まれることになった。このモデルのコミュニケーション観は、コミュニケーションという言葉の語源とも一致しているから、コミュニケーションにおいていかにメッセージが意味的に共通に理解されるか、あるいは端的に意味が共有されるかが、重要になった。

社会システム理論のコミュニケーション観

これに対してルーマンは、シャノン/ウィーヴァーのモデルに典型的に見られるようなコミュニケーション観を、「移送」のメタファーとして批判する(Luhmann 1984=2020, 上pp.189-190)。移送のメタファーとは、コミュニケーションにおいて、メッセージが物理的なモノと同じように同一性を保って、送り手から受け手に伝えられるというコミュニケーション観のことである。メッセージが、物理的なモノと同じであるならば、そのモノが傷つくことなく、そのまま受け手に届くことが重要である。多くの場合、傷ついてしまったモノは受け手にとっての価値を損ねるだろうし、本来ないはずだった傷の責任が、送り主や配送業者に問われることにもなるだろう。工学的な通信理論では、通信の過程でさまざまなノイズが入り込むにもかかわらず、いかにしてメッセージの同一性を保持するか、あるいは復元するか、ということが重要である。ウィーヴァーが強調した正確さは、コミュニケーションにおけるメッセージもまた、物理的なモノと同じようにできるかぎりそのまま届くのが望ましいことを意味している。

しかしルーマンは、コミュニケーションがこれとはまったく異なるものだと考えている。コミュニケーションは、物理的なモノのように確固とした同一性をもったメッセージが移送される過程ではない。むしろコミュニケーションは、複数の人間のあいだで創発する、たえざる意味構成の過程である。

ある人が自分の認識、思考、感情などを他の人に伝えたいと思ったとしよう。自分の認識、思考、感情などは、それじたいとしては個人の意識の働きとして心理システムのなかで構成される意味である。だが、意識は個人の心理システムのなかで完結しており、他の人の心理システムと直接つながることはない。心理システムは、オートポイエティック・システムとして、作動上閉じているからである。他の人から見れば、ある人の意識に直接アクセスすることはできない。映画では、他の人の心の声が聞こえる能力を持った人物が出てくることがある。だがじっさいには、映画のように、ほんとうの考えや気持ちを知りたい相手の心の声だけが、つごうよく聞こえるというわけにはいかないだろう。もしほんとうに他の人の心の声(つまり心理システムにおける意識の働き)が直接聞こえてしまう能力があったら、街の雑踏や満員電車のなかでは多数の人の声が心に一斉にこだまして、耐えがたいほどのノイズに苦しめられることになるだろう。また、心が通じ合うという言い方があるが、これも心理システムどうしが直結してコミュニケーションが行われるわけではない。それではテレパシーになってしまう。

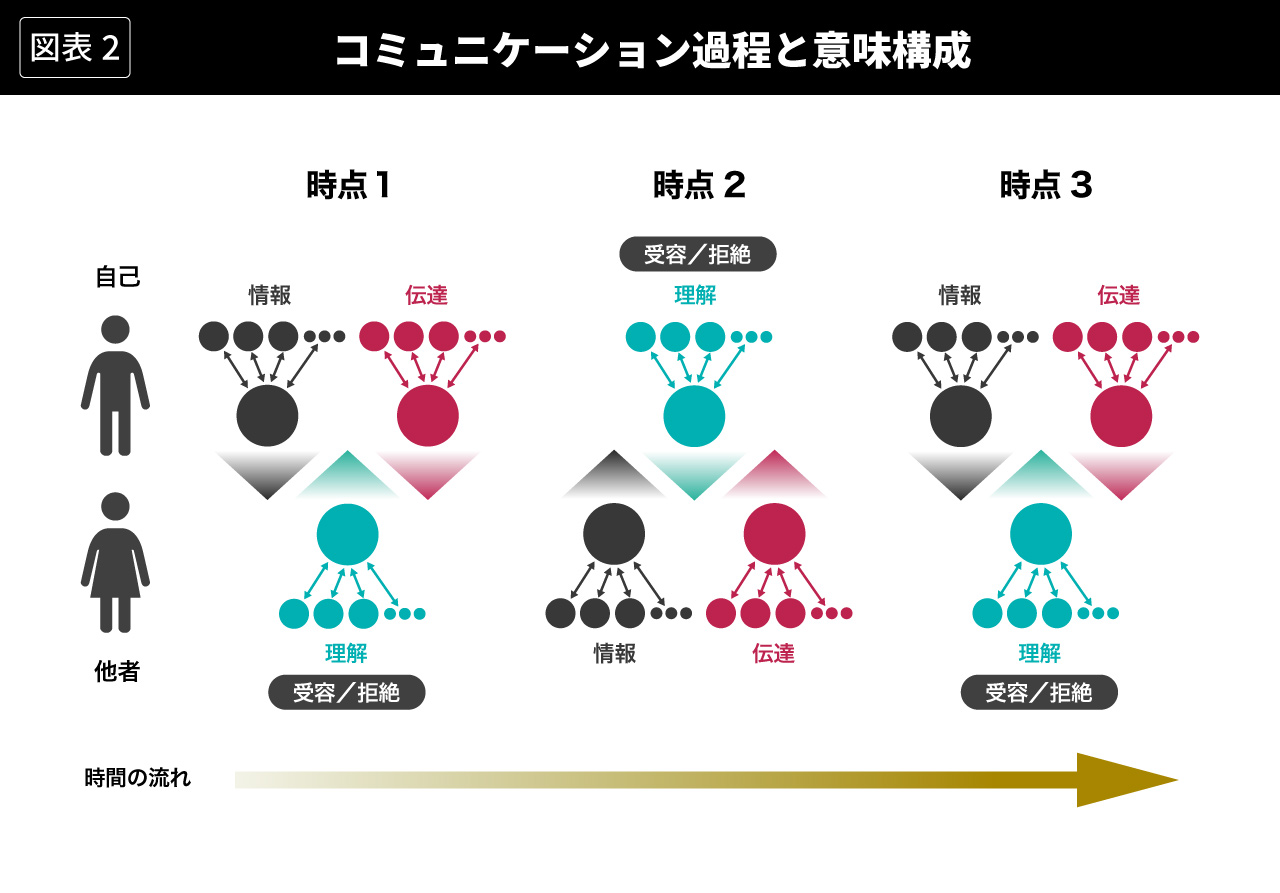

では、自分の認識、思考、感情などが他の人に伝わるコミュニケーションは、どのような過程を経るのだろうか。ルーマンによれば、コミュニケーションは情報、伝達、理解という3つの選択からなりたっている(Luhmann 1984=2020, 上pp.189-197)。情報とは、認識、思考、感情などが言語や身ぶりによって表出されることである。たとえば、「今日は暖かいね」という発話は、まずは気温についての認識を表しており、暑い、暖かい、涼しい、寒いといった気温にかんする意味の地平のなかで、暖かいが選択されたことになる。また、この表現は一般に体感や季節感を表すものであり、科学的に測定された気温についてのものではない。つぎに、この発話は、たんに気温についての自分の認識が客観的に表現されただけではない。コミュニケーションでは、この発話は、表出と同時に他者に伝達される。そのさいこの発話は、たんに気温についての認識を他者と一致させるだけでなく、「一緒に散歩に出かけよう」とか「厚着をせずに外出しても大丈夫だよ」といった他者への働きかけを、言外に表現していることが多い。これが伝達という選択であり、暖かいという認識をふまえた行動についての意味の地平のなかで、他者に特定の行動の働きかけをする選択でもある。

これに対して、コミュニケーションの相手となる他者は、情報と伝達の差異をふまえて発話を理解する。だが相手は、情報と伝達の選択を正確にそのまま受け取るとはかぎらない。つまり、情報と伝達における意味の地平の構成の仕方が、双方でまったく同じとはかぎらない。相手は相手で、自分がおかれた状況のなかで、自分の解釈の文脈のなかで、情報と伝達を理解する。その意味で、そのかぎりにおいて、さまざまな「誤解」もまた理解に含まれる。気温についての情報を受けとめても、(科学的には同じ気温であるにもかかわらず)受け手の体感では「まだ少し肌寒い」と感じるかもしれないし、散歩の誘いの伝達を受けとめても、「仕事を片づけるのが先だ」と思うかもしれない。理解はまたそれで、情報や伝達とは異なる意味の地平のなかでの選択なのである。

このように考えれば、コミュニケーションは同一のメッセージが自己から他者に移送される過程ではなく、3つの異なる選択の統一体を単位とする出来事であり、その持続的な再生産であると見ることができる。大事なことは、メッセージがいかに正確に伝わるかということではなく、いかに異なる選択が一体となって持続的に再生産されるかということである。いいかえれば、コミュニケーションとは、まったく同じ意味を共有することではなく、つぎつぎと意味の地平を開いて、そのなかで選択を継続していくことである。このようにして、意識過程とはまったく異なる次元で、コミュニケーションという独自の意味構成過程が成立する。時間の流れのなかで見れば、3つの選択によって一つのコミュニケーションが成立するが、それは一瞬の出来事であり、発話が行われ、それが聞き取られた瞬間に終わり、消滅してしまう。コミュニケーションが継続するためには、自己と他者のどちらの側からであれ、また同じ話題をめぐってであれ話題を変えるのであれ、つぎの情報、伝達、理解の選択が接続されなければならない。コミュニケーションは、3つの選択の持続的な再生産によって独自の閉じたループを形成し、意識とは異なるオートポイエティック・システムとなっていくのである。

ところで、コミュニケーションが成功するか否かを左右する、もう一つの選択がある。送り手が情報と伝達という二つの異なる選択をともなって発信したメッセージが、受け手に届いて理解されたとして、受け手がそれを受け入れるのか(受容)、それとも拒むのか(拒絶・却下)という選択である(Luhmann 1984=2020, 上pp.200-203)。先の例では、散歩の誘いを受けるか拒むかという選択がそれにあたる。これは、ウィーヴァーがレベルCについて述べたこと、つまり「受信された意図は、どのくらい効果的に所望する行為に影響するのか」と同じ問題である。散歩の誘いに乗って、「じゃあ出かけよう」となれば選択が受容されたことになり、「仕事を済ますのが先だ」となれば選択が拒絶されたことになる。ルーマンによれば、この受容/拒絶の選択はコミュニケーションそのものではなく、コミュニケーションによって開かれる行動の選択である。

以上のことを時間の流れに沿って図示すると、図表2のように表すことができる。情報、伝達、理解のそれぞれは、第3回の意識における認識の構図と同じように(やや簡略化されてはいるが)、開かれた地平にある選択肢からの選択として意味が構成されることを示している。図表2では、自己と他者が交互に情報・伝達と理解をくりかえし、それぞれの地平における選択によって意味構成を行い、さらに各時点で受容/拒絶の選択の可能性があることが示されているが、じっさいには一方が立て続けに喋ることもあるだろうし、すべての時点で受容/拒絶の選択をする必要性があるとはかぎらないだろう。

だが、意識がつねに明確かつ論理的に、また線形的に働いているわけではないのと同様に、コミュニケーションも、つねに明確かつ論理的に、また線形的に進行するわけではないし、つねになんらかの結論や成果をめざすわけでもない。たとえば、新製品の開発にかんする会議であれば、参加者たちは同じテーマに集中して、できるだけ良いアイデアをまとめようとするだろう。議論が堂々巡りになって、煮詰まってしまうこともあるだろう。アイデアがまとまらなければ、検討を継続するか打ち切るかを決めなければならない。また、取引の交渉であれば、参加者たちは自分に有利な条件を勝ち取ろうとさまざまな駆け引きをしながら、取引をまとめようとするだろう。どこまでいっても条件が折り合わず、取引がまとまらなければ、交渉を継続するか打ち切るかを決めなければならない。だが、他愛のない雑談では、とくに結論を出す必要はないし、話題が急に変わったり飛んだりしても、参加者はあまり気にしないだろう。とりとめのない話が続いて、だれかが「あっ、つぎの用事が」と言って会話が急に終わっても、とくに問題はない。仲の良い友人どうしの雑談はそんなものである。また、パーティーでの会話では、特定の人と長々と話し込むよりも、適当な頃合いで「ちょっと失礼」と話し相手を変えていく方が望ましいとされる。とりわけ社交的なパーティーでは、明確に意図された特定の成果を得ることよりも、会話そのものをスマートに楽しんだかどうかが重要である。社会学でよく使われる区別では、特定の成果を得ることをめざすのは道具的なコミュニケーションであり、会話そのものを楽しむのは充足的なコミュニケーションと言えよう。

ダブル・コンティンジェンシー

こうして、ルーマンの社会システム理論において、コミュニケーションは、メッセージの移送ではなく、情報、伝達、理解という3つの契機における異なる地平からの選択の連鎖としてとらえられることになった。そのため、メッセージの移送によって、コミュニケーションの当事者のあいだで同じ意味が完全に共有されるというより、コミュニケーションの過程でそのつど意味が構成され、かつその意味の解釈がコミュニケーションの当事者のあいだで一致する必要はかならずしもないことになった。なるほど、ルーマンのコミュニケーション概念はダイナミックであり、意味があらかじめ社会的に同一のものとして共有されることが前提となるのではなく、そのつど新たに構成されていくことを強調する点で、社会システムががっちり固定化したものではなく、つねに流動的なものであるというイメージを形成している。この点を、ダブル・コンティンジェンシーという概念を手がかりに、少し別の角度から考えてみよう。

ダブル・コンティンジェンシーとは、もともとタルコット・パーソンズが導入した概念であり、二人の人間の相互行為において、お互いの行為が相手の出方に依存していることを意味している。つまり、二人の人間は、相手のことなどお構いなしに勝手にふるまうのではなく、相手の行為を予期し、それに対して適切な反応をすることによって、相互行為の秩序を保とうとする。相互行為の秩序を保つためには、適切な反応は共有された価値にもとづく規範的なものでなければならず、とくに規範から逸脱する行為に対しては、適切な反応として否定的なサンクションが与えられなければならない。それによって、逸脱は修正され、あるいは否定的なサンクションを予期してあらかじめ抑制され、相互行為の秩序が保たれることになる。ざっとこれが、パーソンズの考えるダブル・コンティンジェンシー状況における相互行為のイメージである(Parsons 1951=1974, pp.42-45)。この場合、ダブル・コンティンジェンシーとは、お互いの行為が相手の出方に依存しているという意味で、日本語にすれば「二重の条件依存性」ということになる。パーソンズのダブル・コンティンジェンシー概念において重要なのは、相互行為の秩序が維持されることが望ましいと考えられ、そのためには価値の共有が前提となるという点である。

ところが、ルーマンの場合には、同じ用語を使っていながら、その概念内容はまったくといっていいほど異なる。ルーマン理論のある解説書(Berghaus 2003)のイラストによれば、ルーマンの考えるダブル・コンティンジェンシー状況とは、図表3のようなものである。この図表では、二人の人間の一方が針を持ち、もう一方が糸を持ち、二人で針の穴に糸を通そうとしているが、二人は目隠しをしたままそれを行おうとしている。針の穴に糸を通すというのがコミュニケーションのメタファーになっているわけだが、すくなくともよく知らない相手とのコミュニケーションの初発の状態は、このようなものだというわけである。パーソンズのダブル・コンティンジェンシー状況であれば、価値が共有されている状態は、目隠しをしていない状態であろうし、規範的には二人が真面目に針の穴に糸を通そうと協力することが期待され、針を持つ手をわざとあらぬ方向に動かしたり、針の穴が見えているのにわざと糸をあらぬ方向に向けたりすることは、真面目に協力しようとしない悪ふざけや意地悪の逸脱行為であり、相手に注意されたり怒られたりと否定的なサンクションを受け、行為の修正を迫られることになる。

ルーマンのダブル・コンティンジェンシーは、二重の偶発性と訳される。コミュニケーションの概念の説明で見たように、コミュニケーションの当事者は、それぞれがそのつどの情報、伝達、理解という契機における選択によって意味構成を行っており、そのかぎりにおいて意味構成はたまたま(必然的でなく偶発的に)ある選択がなされたのであって、他の選択の可能性もありえたことを同時に含意している。この状況がお互いに存在するために、二重の偶発性というのである。コミュニケーションにおいて必然性を排することは、共有価値を理論的に前提としないことを意味する。とにかくコミュニケーションをやってみることによって、しだいに選択の前提が限定され、コミュニケーションが継続すればよいのである。ルーマンは、パーソンズのように共有価値を前提とするダブル・コンティンジェンシー状況の解決を社会次元における解決とみなし、とにかくコミュニケーションをやってみることで継続するやり方を時間次元における解決とみなした。つぎの引用文は、そのことを示している。

‥‥二重の偶発性という問題の解決を、現存の合意の中にだけ、つまり社会次元の中にだけ求めねばならないという理由など、何一つとしてない。機能的に等価なものが存在するではないか──例えば時間次元における解決が。他者はまだ不分明な状況の中で、さしあたり手探りで行動を規定する。親しみを込めた視線、身ぶり、贈与で始めて、自我がそれらによって提起された状況定義を引き受けるか否か、どのようにしてそうするかを待ち受けるのである。それに続く進み行きはすべて、この端緒という光を浴びることによって、偶発性を縮減する、規定をもたらす効果を伴う行為となる。 パーソンズ理論の問題解決枠組をこのように拡張することによって、われわれの理論は偶然に対してより開かれたものともなる。一般システム理論における《ノイズからの秩序》を引き合いに出すこともできる。あらかじめ確固たるものとなっている価値合意など必要ではない。二重の偶発性という問題は、他ならぬ偶然を吸い寄せ、偶然への感度を高める。価値合意が存在していなければ、無理やり作り上げられることになるだろう。神ガオワサヌトシテモ、システムは成立するのである。(Luhmann 1984=2020, p.145)

工学的な通信理論では、ノイズは除去すべきものだった。ウィーヴァーは、工学的な信号のノイズのみならず、意味的なノイズも除去することによって、正確なメッセージの移送が可能になると考えた。しかし、ルーマンは、最初の偶発的な選択のみならず、途中で入り込むノイズでさえ、コミュニケーションの偶発的な秩序を新たに開く契機になりうると考えているのである。

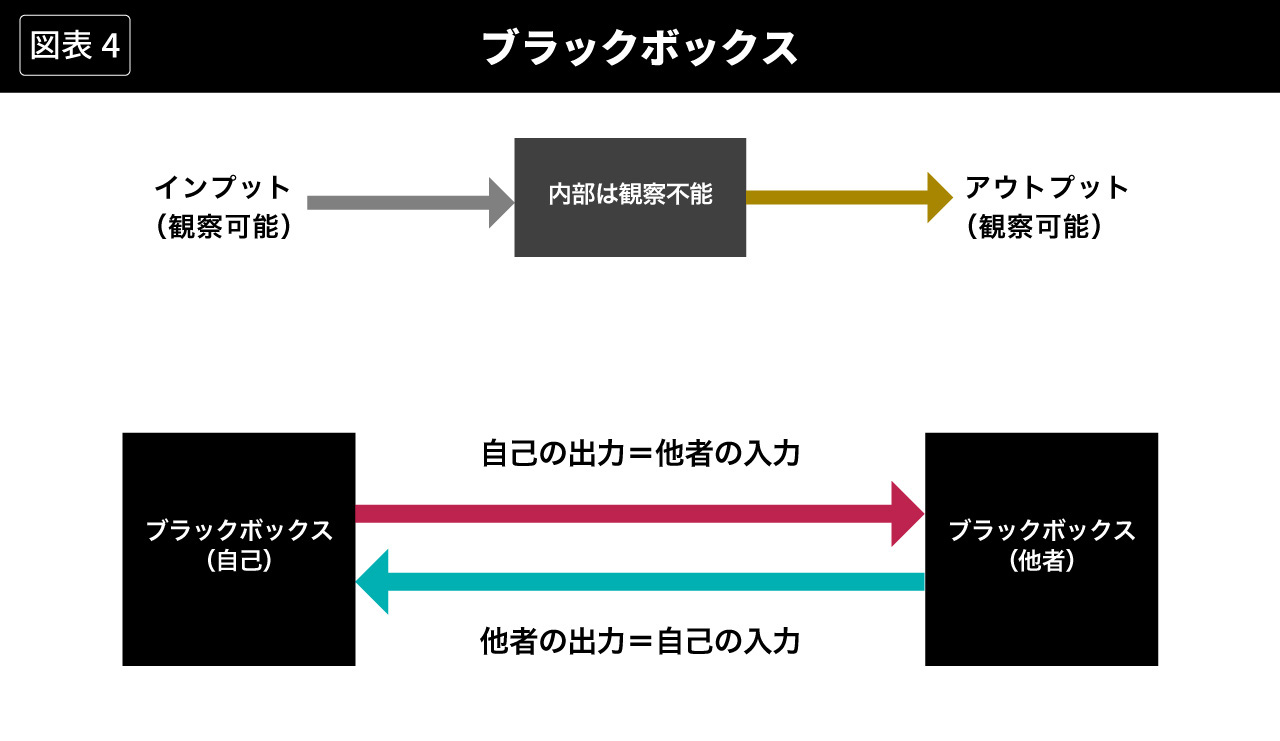

ブラックボックス

図表3のダブル・コンティンジェンシー状況は、ブラックボックスという概念によっても表現することができる(Luhmann 1983=2020, p.150ff.)。ブラックボックスとは、直訳すれば黒い箱、つまり中が見えない不透明な箱を意味する。ブラックボックスは、内部の構造やメカニズムが外部からは観察できない。せいぜい観察できるのは、そのブラックボックスへのインプット(入力)とそれに対応したアウトプット(出力)だけである。ダブル・コンティンジェンシー状況とは、2つのブラックボックスが相互作用している状況と見ることができる。図表4はそのような状況を示している。

ブラックボックスが、原理的に内部観察できないものだとすると、内部の構造やメカニズムを明らかにすることによって、その作動(アウトプット)を正確に予測することは一般に不可能である。しかし、ブラックボックスのインプットとアウトプットの関係をつぶさに観察して、そこに一定の関係を確立することができれば、内部が観察不能であるにもかかわらず、その作動(アウトプット)は予測可能になる。サイバネティシャンのアシュビーは、工学的な観点からブラックボックスの解明の可能性を論じている(Ashby 1956=1967, p.106ff.)。

たしかに、比較的単純なブラックボックスなら、すこし辛抱強く観察していれば、インプットとアウトプットの関係を確定し、その作動が予測可能になるかもしれない。だが、インプットとアウトプットが1対1に対応しないことが明らかになるや否や、ブラックボックスの解明はたちまち困難になる。すでに述べたように、個人の心理システムは作動上閉じたかたちで意識を再生産するシステムで、外部からの直接的なアクセスができないという意味で、ブラックボックスである。動機が不明な不可解な犯罪が起こったときに、犯人の心の闇という言い方がよくされるが、それは犯人の心がブラックボックスであると言っているに等しい。恨みがあるわけでもないのに、見ず知らずの人を手にかける無差別殺人犯、可愛いはずのわが子を虐待し、死に至らせる親などは、ふつうはそんなことはしないはずだという予測を裏切る行為をすることによって、心の闇をもつ人間、つまりブラックボックスとみなされる。

しかし、個人の心理システムがブラックボックスであって、その思考、感情などを正確に理解することによって、その行動を予測することが原理的には不可能であるにもかかわらず、私たちは社会関係を成立させることができる。たとえば、はじめて会った人と話をするとき、私たちは相手のことがまったくわかっておらず、どんな話をすればどんな反応が返ってくるかわからない。おそらく相手も同様だろう。だがそれでも、いわば手探りで会話を始めることは可能だし、反応が予想と違えば、すこしずつ軌道修正しながら、何とかうまく会話が進むようにすることができる。会話がうまく進むかぎり、私たちはお互いの作動がわかった気になってくる。この過程は、ダブル・コンティンジェンシー状況のパーソンズ的解決ではなく、ルーマン的解決と同じである。

もちろん、いったん解消されたかに思われるダブル・コンティンジェンシー状況、あるいはブラックボックス状態は、原理的にはつねに予測がはずれる可能性にさらされている(ルーマンはそれを違背と呼んでいる)。いつもにこやかに挨拶を返してくれる人が、ある日知らん顔でそっぽを向いたら、挨拶をした側はどうしたことかと一瞬たじろいでしまう。いつも厳しいことしか言わない上司が、急ににこやかな顔で部下の仕事ぶりを褒めたら、部下はかえってどんな顔をしたらいいのかわからなくなる。いつもと違うということは、それまで想定されていたインプットとアウトプットの対応関係が崩れるということであり、相手がブラックボックスであることをあらためて認識させられることになる。

このようにコミュニケーションの成立をさまざまな角度から見てくると、議論は第3回の末尾で述べた意味構成の安定性の問題に立ち戻ることがわかるだろう。つまり、コミュニケーションによる意味構成とそれにもとづく社会システムの成立は、基本的に偶発性に満ちており、安定した秩序が成り立つ必然性がないにもかかわらず、一定の安定性が保たれているように思われるのはなぜか、という問題である。ルーマンはこれを、コミュニケーションの非蓋然性の問題と呼んだ(Luhmann 1984=2020, p.213ff.)。つまり、コミュニケーションの成立条件を理論的に考察すれば、コミュニケーションは当然のように成り立つものではなく、むしろきわめて成り立ちがたいものだというのである。それにもかかわらず、コミュニケーションの蓋然性を高め、社会システムを安定的に成立させる仕組みはどのようなものであろうか。この問題については、次回に稿を改めて論じることにしよう。

参考文献

Ashby, W. R., 1956, An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall.(篠崎武・山崎英三・銀林浩訳『サイバネティクス入門』宇野書店、1967年)

Berghaus, Margot, 2003, Luhmann leicht gemacht, Böhlau Verlag.

Luhmann, Niklas, 1984, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp Verlag.(馬場靖雄訳『社会システム:或る普遍的理論の要綱』上・下、勁草書房、2020年/佐藤勉監訳『社会システム理論』上・下、恒星社厚生閣、1993年・1995年)

Maturana, Humberto R./Varela, Francisco J., 1984, El arbol del conocimiento, Editorial Universitaria.(菅啓次郎訳『知恵の樹──生きている世界はどのようにして生まれるのか』ちくま学芸文庫、1997年)

Parsons, Talcott, 1951, The Social System, Free Press.(佐藤勉訳『社会体系論』青木書店、1974年)

Shannon, Claude E./Weaver, Warren, 1949, The Mathematical Theory of Communication, The University of Illinois Press.(植松友彦訳『通信の数学的理論』ちくま学芸文庫、2009年)