Vol.4|流行りの経営理論の源流にある日本の経営技術②:オープン・イノベーションと日本企業の成長|経営コンセプトの力

-

岩尾 俊兵Shumpei Iwao

慶應義塾大学 商学部 准教授慶應義塾大学商学部卒業、東京大学大学院経済学研究科マネジメント専攻博士課程修了、東京大学博士(経営学)。第73回義塾賞、第36回・第37回組織学会高宮賞、第22回日本生産管理学会賞など受賞。近刊に『13歳からの経営の教科書』(KADOKAWA)。

日本の組織はなぜ力を失ってしまったのか、それは組織内で働く個人にとってどんな問題を引き起こすのか、そこから抜け出すヒントはどこにあるのか。連載4回目となる今回は、近年の日本においてブームとなった「オープン・イノベーション」のヒントが、日本の高度経済成長期にあった可能性を考えていく。日本の過去を適切に振り返れば、最先端の経営技術のヒントは目の前にあるかもしれないのである。

オープン・イノベーション流行の前提条件

オープン・イノベーションもまた、一時期の熱狂は落ち着いてきたとはいえ、日本における流行り言葉・バズワードである。企業人による使用のみならず、経済・産業政策の現場や大学改革の文脈などで「オープン・イノベーション」という言葉が使用される。ここで、オープン・イノベーションとは、自社の中央研究所などにヒト・モノ・カネ・情報を囲い込むクローズドな研究開発から脱却することを指す。オープンの反対はクローズまたはクローズドであるので、クローズドだったイノベーションをオープンにするということである。

過去の一時期、世界中の企業はイノベーションをクローズドな状態にすることで利益を得てきた。具体的には、企業は中央研究所を設立し、優秀な研究者・開発者を囲い込み、研究開発に従事させてきたのだ。特に、「日本的経営の三種の神器」ともいわれる定年までの終身雇用・年功序列・企業内組合という「企業人としての一生をひとつの企業で過ごすのに適した環境」を用意してきた日本企業においては、その囲い込みが顕著だった。

この中央研究所ブームに対して再考を促したのがオープン・イノベーションだったといえるだろう。オープン・イノベーションの流行の前提条件には、現代の製品開発競争の環境が複雑で不確実になってきた現実がある。すなわち、製品ひとつ開発するにしても、ひと昔前とは、考慮すべき事項の数がけた違いになった。現在では、製品の環境負荷も考えねばならないし、スマートフォンとの連携も考えねばならないし、機械がインターネットにつながる時代だし、価格はこれまでよりいっそう安くないといけない。

そのような複雑で不確実な状況においては、新製品開発に必要な技術・知識が多すぎるために、自社の資源だけでは不十分となる。そのため、従前型のクローズドな囲い込み型の製品開発では、もはやあたらしいものを生み出せないというわけである。だからこそ、オープン・イノベーションの時代になったというわけである。

二つの方向のオープン・イノベーション

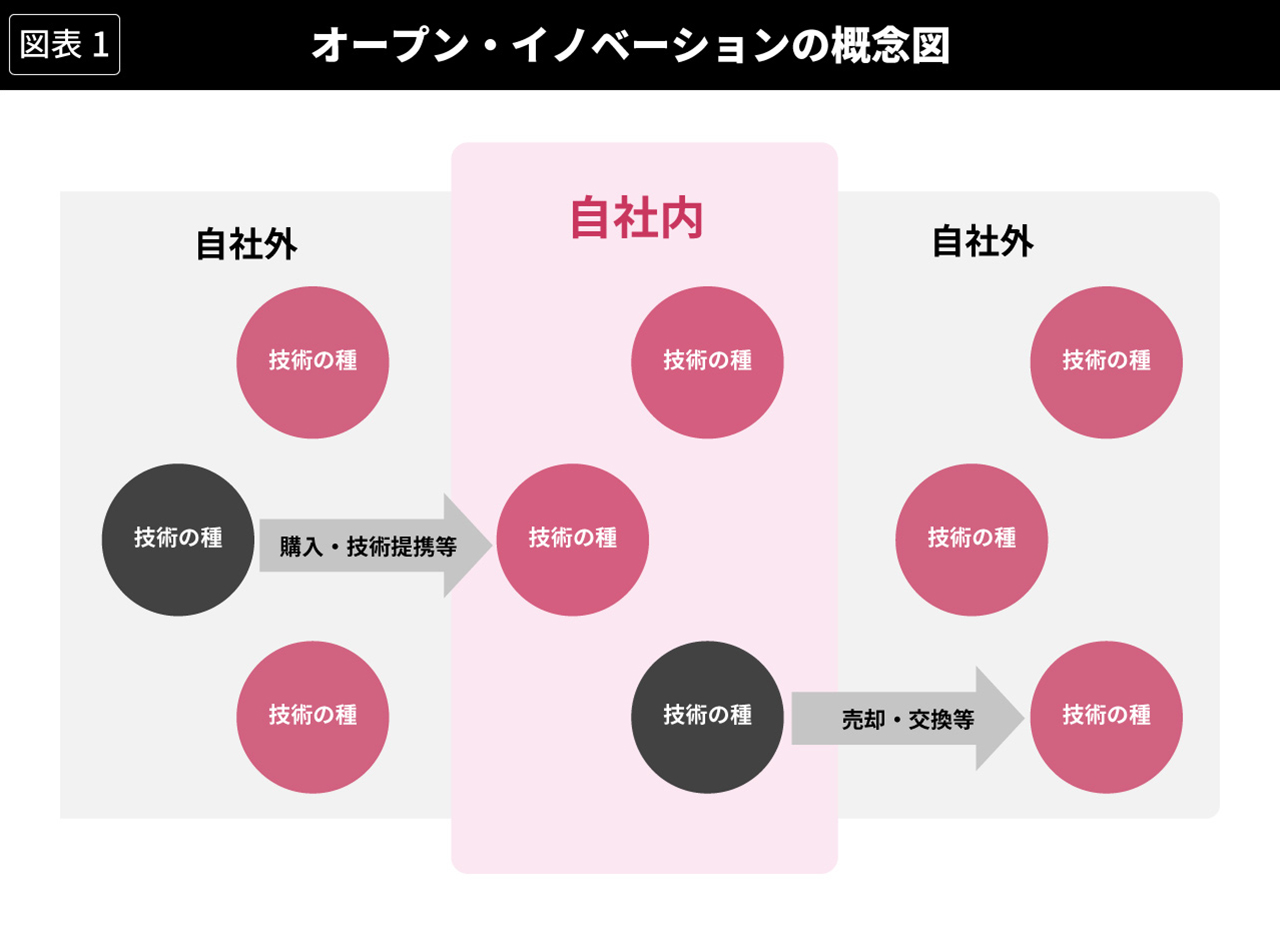

正確には、オープン・イノベーションには、イノベーションを外から内に流入させる方向のオープン化と、反対に内から外に流出させる方向のオープン化とがある。論理的にもこの二つがあるはずだが、日本においてはどちらかといえば外から内の流入の方に注目が集まってきた。

まず、外から内に流入させる方向のオープン・イノベーションは想像しやすいだろう。これまでおこなってきた自社の中央研究所頼みの研究開発一本槍の状況をあらため、他社の技術を買ったり、特許を相互にライセンシングしたり、業務提携したりする度合いを高めるということである。ただし、よく考えれば、自社の中央研究所での開発も継続しつつ、あらたにこうした取り組みを始めるとすれば、これまで以上に研究開発費用が必要となる。そのため、内から外へのオープン・イノベーションが必要になるのだ。

企業外部の技術を利用するにはお金がかかる。しかし、これを裏返せば、自社の技術を「お金を出してでも使いたい」という企業もどこかにはあるはずだ。そこで、自社の技術をライセンシング等々でお金に変える。これが内から外へのオープン・イノベーションである。その上で、そのお金を使って外の技術を内に流入させる。そうすれば、追加の投資をそこまで必要とせずにオープン・イノベーション化が達成できるだろう。これが流行りのオープン・イノベーションだが、これもまたよくよく考えてみれば日本の得意技だったはずである。

日本の経済成長を支えたオープン・イノベーション

そもそも明治維新以降、日本および日本企業は、欧米諸国からさまざまな技術を流入させ、世界の工場として生産・製造活動に注力するという時代が続いた。日本企業は研究開発の努力の大部分を自社以外に頼ることでコストを抑え、安価で良質な製品を生産することによって利益を確保してきた。これもひとつのオープン・イノベーションの姿だったといえないだろうか。さらに、日本企業における研究開発が一般的になった後も、当初それらの企業は諸外国に比べると規模の小さな研究施設しか用意できなかった。こうした不利を克服するため、日本では、企業や産業を超えた技術的な交流が盛んであった。

これに加えて、終戦後は軍需産業に対して規制がおこなわれたため、軍需産業に従事する技術者が自動車などの他産業へと移動した。たとえば、航空機技術者が自動車産業に大量に移動するような状況が生まれた(このあたりの事情は藤本隆宏『生産システムの進化論』に詳しい)。日本の高度経済成長期には、こうしてイノベーションの種が国内産業間を移動していったのである。むしろ、日本企業の高度経済成長期を支えたのはまさしく、このようなオープン・イノベーションだったのではないだろうか(武石彰「オープン・イノベーション:成功のメカニズムと課題」『一橋ビジネスレビュー』)。実際に、過去の日本企業は積極的にサプライヤーなどと研究開発活動を分担してきた。

オープン・イノベーションの提唱者であるヘンリー・チェスブロウ教授もまた、2010年に、日本の学術雑誌『研究 技術 計画』にて、日本企業はオープン・イノベーションに早くから取り組んできたと述べている。パナソニック、ソニー、トヨタ自動車、富士通、東芝、日本電気などの日本企業が、それぞれ関係の深いサプライヤー、いわゆるケイレツ企業と研究開発を分担してきたと指摘されているのだ。すなわち、日本企業は意図せずしてオープン・イノベーションの先進事例だったともいえる。ただし、中央研究所のオープン化などに積極的だったわけではないため、「日本企業はこれまで、どのようなタイプのオープン・イノベーションが得意で、どのようなタイプのものは苦手としてきたのか」を把握する必要がある。そうだとすれば、オープン・イノベーション化を進めるためにまず調べるべきは、日本企業の歴史だといえるだろう。