経営学のパラダイムシフトへ

-

磯村 和人Kazuhito Isomura

中央大学 理工学部ビジネスデータサイエンス学科教授京都大学経済学部卒業、京都大学経済学研究科修士課程修了、京都大学経済学研究科博士課程単位取得退学、京都大学博士(経済学)。主著に、Organization Theory by Chester Barnard: An Introduction (Springer, 2020年)、『戦略モデルをデザインする』(日本公認会計士協会出版局、2018年)、『組織と権威』(文眞堂、2000年)がある。

経済学におけるケインズ革命になぞらえて、しばしば経営学におけるバーナード革命がいわれてきた。バーナード理論は経営学にどのような革新をもたらしたのだろうか。本シリーズでは、第1、2回に続き、日本におけるバーナード研究の第一人者である磯村和人教授(Organization Theory by Chester Barnard: An Introduction)から、「経営学のパラダイムシフト」を引き起こしたバーナード理論の意義を考察する。

バーナード理論の登場

第1次世界大戦後、戦禍のためにヨーロッパ経済は疲弊していた。これに対して、1920年代のアメリカは、大企業が成長、発展し、その経済的繁栄を大いに享受する黄金時代であった。しかし、1930年代に入ると、世界大恐慌をきっかけにしてその反動が起き、企業倒産が頻発し、大量の失業者が生み出された。その結果、多くの企業は、こうした好況と不況のサイクルにどのように対処し、生き延びるのか、その経営の成果が問われることになった。経営学は、大企業をその主たる研究対象とし、それらが直面する課題を明らかにし、どのように解決していくかを模索していた。大きな経済的変動は、経営学という研究領域を飛躍的に発展させる契機でもあった。

こうした時代背景のなかで、チェスター・バーナードは、1938年に経営学の古典となる『経営者の役割』を出版し、経営学を大きく転換する一翼を担うことになった。

『経営者の役割』の出版とその反響

バーナードは、ニュージャージベル電話会社の社長として、しばしば地域や国家への社会貢献を求められた。例えば、ペンシルバニア大学ウォートンスクールに招聘され、講演を行い、ハーバード大学でもいくつかの客員委員会で委員などを引き受けていた。バーナードは、このような社会貢献活動を通じて学界との交流も深めていて、ハーバードビジネススクール学部長であるドナムとも知己であった。ドナムは、バーナードの論文「日常の心理」などを読み、その名を知っていたヘンダーソンをバーナードに引き合わせ、『経営者の役割』の出版のきっかけを作った。

ハーバード大学学長であるローウェルは、ヘンダーソンと大変親しく、公開講座を担当する適任者を探していた。ヘンダーソンはバーナードと知り合い、その学識を高く評価していたので、ローウェルから助言を求められると、すぐバーナードを候補者として推薦した。こうして、バーナードの講演が1937年11月から12月にかけて、ローウェル研究所が主催する公開講座において8回分、実施されることになった。

バーナードが「経営者の役割」というタイトルで講演することを知ったハーバード大学出版会は、書籍として出版できないかをバーナードに打診した。バーナードはこの申し出を受諾し、講演草稿を加筆修正することで、出版されることが決まった。実際、バーナードは、講演草稿を18~20回ほど、書き直したと回想している(Wolf, 1972)。以上の経緯をまとめると、表1のようになる。

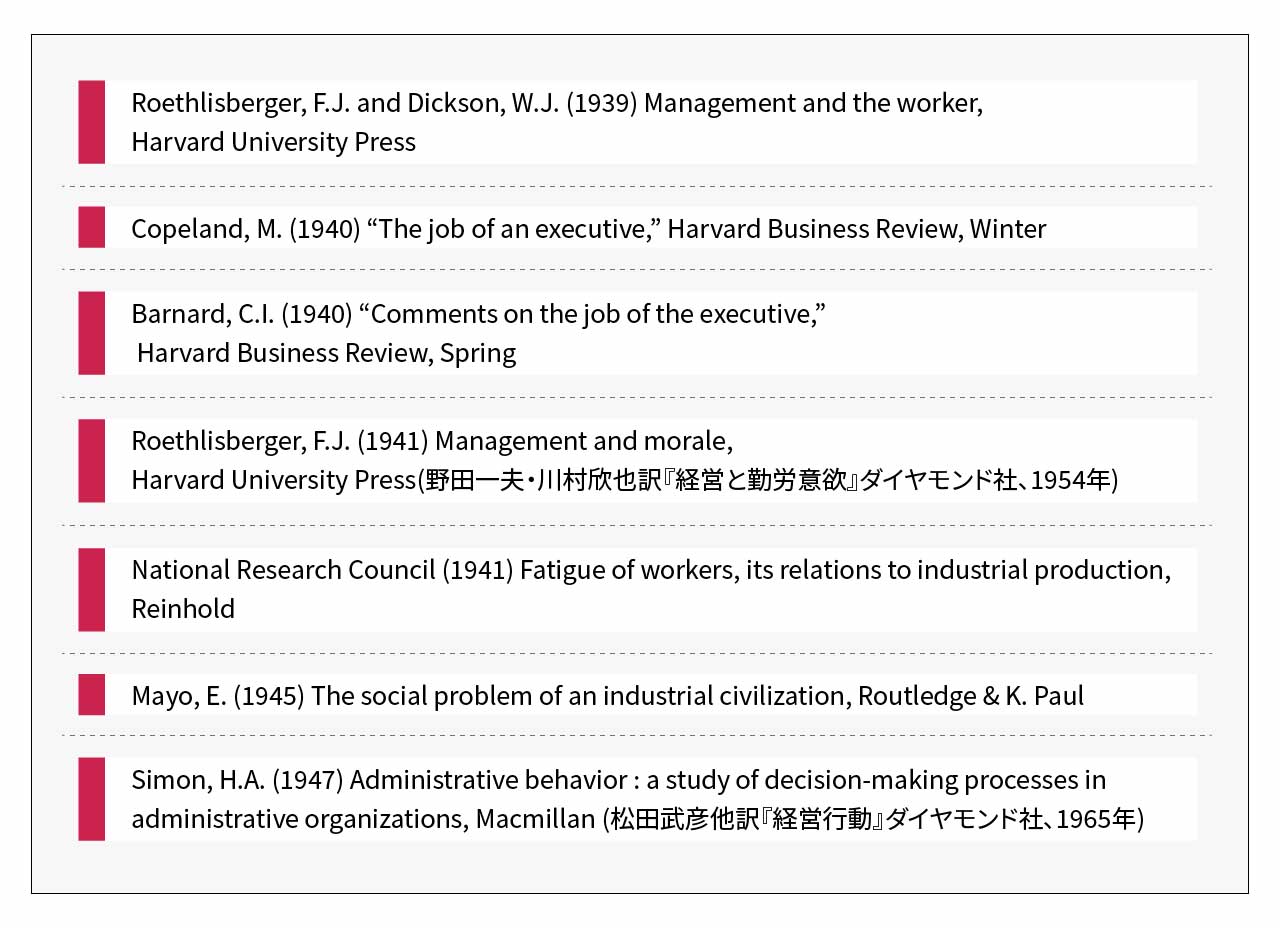

バーナードが『経営者の役割』を1938年に出版すると、ハーバードビジネススクール教授のコープランドがハーバードビジネスレビューに書評を発表した(Copeland, 1940)。コープランドは、『経営者の役割』を高く評価する一方で、組織理論に関わる概念枠組に拘泥しすぎであること、顧客を組織のメンバーにすることなどに対して批判を加えた。これを受けて、バーナードがハーバードビジネスレビューで猛然と反論したので、大きな論争に発展した(Barnard, 1940)。

また、1939年には、ホーマンズがバーナードをハーバード大学でのカンファレンスに招聘し、その著書の概要について講演する機会を作った(National Research Council, 1941)。メイヨーやレスリスバーガーらが出版した書籍で『経営者の役割』について言及したことによって、ハーバードサークルを中心に、その存在と意義が次第に知られるようになった(Mayo,1945;Roethlisberger,1941;Roethlisberger and Dickson,1939)。さらに、1947年にバーナード理論に依拠しながら、サイモンが『経営行動』を出版すると(Simon,1947)、『経営者の役割』は広く知られるようになり、多くの文献で一挙に引用、言及されるようになった(Singleton,2013)。このように、『経営者の役割』出版直後の反響をまとめると、表2のようになる。

バーナード革命

バーナードは、全く新しい組織概念に提起し、それらに基づいて、経営学の基礎理論を築くことで、パラダイムシフトを起こしたと評価される。そのために、ケインズ革命になぞらえて、バーナード革命と呼ばれることもある。実際、政治学者のジュブネルは、バーナードへの書簡で「経済学においてケインズ革命を口にするように、政治学においてもバーナード革命を口にすべきだと思う」と述べている(Letter from B.de Jouvenel to C.I.Barnard,June 25th,1956)。

また、山本(1972)は、伝統的な管理論の合理主義と人間関係論の非合理主義から、バーナード理論がその統一を図り、より現実的な行動科学的な協働理論へとコペルニクス的転換を試みたものと評価し、その業績はバーナード革命と呼ぶにふさわしいと述べている。山本(1972)は、こうしたバーナード理論の学術的意義から経営学の基礎理論として受け入れる必要性を論じた。

さらに、加藤(1980)は、多様な経営理論が乱立し、統一的な基礎理論がないために、通常科学(ノーマルサイエンス)として理論の積み上げが行われていないことを解消する必要があると述べている。科学史家であるクーンは、ある科学者集団が共有するパラダイム(模範例)を身につけ、その枠組のなかで課題になる問題を解くことで、研究の積み重ねが可能になり、通常科学になると論じた。加藤は、この考えに基づき、バーナード理論を経営学におけるクーン流のパラダイムとして受け入れ、理論を積み上げる通常科学として確立するべきと主張した。

実際、日本では、バーナード理論を経営学の基礎理論として受け入れようとする動きが強かった。バーナードを日本で初めて紹介した馬場は、経営学は組織理論を中心に据えるという立場をとり、その場合、バーナード・サイモン理論が中心理論として総合されるべきと主張した(馬場、1954)。日本においては、バーナード理論は、

(1)組織理論をベースにした理論であること

(2)厳密なフレームワークに基づく、論理的で、体系的な理論であること

(3)科学的であるばかりでなく、経験から生まれ、実践的な洞察を含む理論であること

という評価を受けて、大きく受容され、発展した(櫻田・磯村、2020)。

バーナード理論の革新性

それでは、どのような点でバーナード理論は革新的であったといえるだろうか。ファヨールの流れをくみ、アカデミック界で中心的な位置を占めていた管理原則論という伝統理論とは、どのように異なるのであろうか。占部(1974)は、バーナードを近代組織論(近代理論)という新しい流れの創始者として位置づける。伝統管理論(伝統理論)には実質的に組織に関する理論が欠如し、組織構造をツールとして理解し、技術的性格を強くもつと評価する。これに対して、近代組織論は組織の本質と性格を解明し、組織における人間行動について検証可能な仮説をたて、その仮説を観察や実験によって検証しようとする記述科学であると理解する。とりわけ、近代組織論は、人間の行動を分析するときに、意思決定に注目している点に特徴があるとしている。組織における人間は、さまざまな個人的動機や欲求をもち、意思決定の能動的主体であり、選択する自由をもった人格とみなされる。占部は、こうした人間の行動を科学的に分析しようとするのが行動科学であり、社会学、心理学、経済学など学際的な科学的な研究として、伝統管理論とは一線を画すると主張した。

以上を踏まえて、バーナード理論の革新性を明らかにするためには、伝統理論と近代理論とを比較することが有効であると思われる。バーナード理論は近代理論の流れに位置づけられるので、近代理論と共通する部分も多い。しかし、バーナード理論は2つの理論をバランスさせ、統合させるという側面を強くもっているので、伝統理論、近代理論、バーナード理論を分けて、類似点と相違点を検討する。飯野(1992)は、(1)全体と個、(2)人間観、(3)環境観、(4)組織観、(5)目的観という視点から、伝統理論と近代理論の違いを論じているので、これらに従って、比較していく。

(1)全体と個について

伝統理論は組織を出発点にし、最初に組織全体があり、それが分割され、一つひとつの仕事が生まれると考える。組織とは仕事の組織を意味し、個人よりも先に仕事があり、それらの仕事が個人に割り当てられる。これに対して、近代理論は個から始まり、全体に至ると考える。一人では達成できない目的を実現するために協働が生まれ、組織が形成される。個から始まった単位組織が結合されることで、複合組織が形成され、全体組織を生み出す。バーナード理論は、個から全体が形成されるものの、個と全体が相互作用しながら同時的に発展すると考えている。

(2)人間観について

伝統理論は、組織を中心にし、組織から個人に対してどのように働きかけるかを考察する。その結果、個人が経済的誘因によって動機づけられるのなら、経済人仮説になり、社会的誘因によって動機づけられるのなら、社会人仮説を採用することにつながる。このように、伝統理論は、人間を基本的に他律的で消極的な存在と位置づける。これに対して、近代理論は、個人を意思決定の主体として捉え、自律的で積極的な存在と捉える。

バーナード理論は、全人仮説を採用し、人間が多面的な側面をもつ存在と理解する。つまり、経済的動機や社会的動機をもつだけでなく、自己実現のための動機をもつ複雑な存在とする。人間は自律的で積極的な存在であるだけでなく、外部環境によって制約される他律的で消極的な存在でもある。また、人間は、過去に経験したことを蓄積し、人格を形成する。それらに制約されながらも、様々な個人的動機をもち、それらを達成しようと目的を定め、その実現に向けて、一定の選択力を発揮する。さらに、組織との関係を見ると、人間は、パーソナル(人格的)という全人的な側面とインパーソナル(非人格的)という機能的な側面をあわせもつとされる。

(3)環境観について

伝統理論にとって、組織は基本的に外部環境を考慮しないクローズドシステムと考える。伝統理論でいう組織は、仕事と命令関係を形成する組織構造であり、機械的メカニズムを意味する。経営者の立場で仕事を効率的に実施する上で組織構造をどのように設計するかという視点から、その内部を考察する。組織構造自体は自律的なものではないので、その動態は考慮されず、当然、自ら外部環境を対して適応を図るとは考えられない。

これに対して、近代理論、バーナード理論ともに、組織を自律的なものと捉え、環境に適応しようとするオープンシステムとして理解する。基本的には、組織と環境との関係を重視し、環境に適応し、あるいは、環境を変化させるなかで、システムの動態をみようとする。組織は環境に制約されながらも、その目的を達成するために、環境に働きかけ、トランザクション(取引)を行うシステムとして捉えられる。

(4)組織観について

伝統理論は、組織の視点から考えるために、全体主義的であり、組織を支配と統制の仕組みと見る。そのために、伝統理論では、組織は仕事を実行するための機械的メカニズムであり、そのなかで果たす個人の役割は検討されず、事実上、人間は捨象される。つまり、組織が行うべきことを仕事として決定すると、個人が割り当てられた仕事を自動的に行うと想定している。したがって、個人が何らかの意思決定をしながら仕事に取り組むことは、考慮されない。これに対して、近代理論は、個人主義的であり、個人の動機を実現するために、個人が協力することを選択すると理解するので、組織を協働のためのシステムと捉える。

ただし、バーナード理論では、必ずしも組織を協働のためだけのものではなく、決して支配と統制を含まないものと考えているわけではない。組織目的と個人目的は異なっていて、個人は自らの動機に基づいて行動するということから、組織を理解する必要を考えている。したがって、組織と個人はときに対立するし、ときに調和するという視点からそのマネジメントが考察される。

(5)目的観について

伝統理論では組織目的を合理的に達成するという視点から組織構造を形成し、仕事を人びとに実行させ、その結果を評価する。あくまで組織目的が組織の中心にあり、その達成を目指すものが組織であると捉えられる。これに対して、近代理論では、組織の目的達成度である有効性と個人の目的達成である能率という二つの視点から組織の成立と存続を判定する。組織目的の達成という合理性、個人目的の達成という人間性をバランスさせた理論といえる。バーナード理論の場合には、社会目的に反することなく、道徳的に問題ないかを判断するという道徳性を考慮し、長期的な組織の発展条件として捉える。

以上のように、伝統理論、近代理論、バーナード理論の違いをまとめると、表3のようになる。飯野(1992)は、伝統理論と近代理論の違いを検討した上で、バーナード理論の特徴を、

①組織の一般理論であること

②人間中心的な理論であること

③合理性、人間性、社会性について統合的な理論であること

としている。

組織の一般理論ということに関しては、企業だけでなく、大学組織、宗教組織、政治組織などを含めて、議論できる概念として協働システムを提示し、その共通側面として公式組織の概念を論じたことを指す。人間中心的な理論であることについては、伝統理論は組織構造論であり、仕事の組織としてしか組織を捉えていない。しかし、近代理論は、個人の行動とその意思決定から構成される行動システムとして組織を捉えることで、組織の動態を明らかにする。合理性、人間性、社会性については、組織が成立し、存続し、発展していく条件として、有効性、能率、道徳性を評価基準として設定することで、統合的な理論であることを提示する。

未完のバーナード革命

1930~1940年代のアカデミック界で支配的であったムーニー、レイリー、ギューリック、アーウィックなどファヨールの流れをくむ管理原則論である伝統理論と比較すると、バーナード理論は、明らかに静態的な組織構造論を抜け出し、厳密な組織理論に基づいてマネジメントの動態を明らかにしており、経営学のパラダイムを一新したと評価することができるだろう。

実際、Simon(1947)は、それまでの伝統理論が提示する管理原則はことわざのようなものであり、それらの原則を前提にして演繹すると、矛盾が引き起こされることに対して厳しい批判を投げかけた。サイモンがバーナード理論を高く評価し、バーナードが提示したいくつかの概念を受け入れ、意思決定理論の確立を図ったことも十分に理解できる。また、その後、サイモン理論の流れをくむカーネギーメロン学派がMarch & Simon(1958)、Cyert & March(1963)と組織理論、企業理論を展開し、科学性を追求し、近代理論の確立を図る潮流を生み出したことも確かであろう。さらに、1950~1960年代にかけては、占部(1974)が主張するように、リーダーシップ、モチベーションなどを実証的に研究する行動科学が確立され、その中心にバーナード・サイモン理論を位置づけるという評価も妥当なものと思われる。その意味では、バーナード理論が経営学のパラダイムシフトを起こし、経営学の古典中の古典として『経営者の役割』があるとする学説史的な位置づけも決して間違ってはいない。

しかし、バーナード理論は、経営学にパラダイムシフトを起こし、経営学において一つの有力なパラダイムとして定着することが期待されたにもかかわらず、世界においても日本においてもバーナード理論がそのような位置を占めているとは必ずしもいえない。もちろん、1980年以降、ピーターズ=ウォーターマン、ウィリアムソン、オコナ―、ドゥゲイ=ヴィケロッソらなどによって、繰り返しバーナード理論を再評価しようとする研究動向があることも事実である。

こうした現状をどのように考えたらいいのだろうか。バーナードは、公式組織の概念が『経営者の役割』の中心的仮説であるものの、その概念の新規性のために、十分に理解されずに誤解され、受け入れられていないと論じている。本人が指摘しているように、現在でもその状況に変わりないのではないだろうか。

バーナード理論の中核にある公式組織の概念は、顧客、サプライヤー、債権者などを含む貢献者の貢献によって構成されるとするもので、時代を先取りした考え方であり、現代においても再評価し、再検討する意義と価値がある。バーナードの組織概念、権威概念、責任概念などの検討にとどまることなく、この新しい組織観に基づいて、それらを実践に応用し、新しいマネジメントスタイルを生み出す源にすることによって、初めてバーナード理論の真価は明らかになるだろう。いまだバーナード革命はその途上にあり、未完であるといえるのではないだろうか。

ただし、注意すべきことは、バーナード理論の真価を理解しようとする場合、一つひとつの概念を取り上げ、その意義を検討するだけでは十分ではない。まず、バーナードが自らコープランドとの論争において述べているように、一つひとつの概念を取り出して検討するだけでなく、構造概念と動態概念で構成されるバーナードの概念枠組全体を理解することが必要となる。また、経験から理論を生み出すバーナードの研究方法について理解を深めることも重要であろう。したがって、バーナード理論への理解を深めるために、バーナードのキャリアやパーソナリティー、知的交流、経営哲学、研究方法、概念枠組(組織とマネジメント理論)、その応用である実践として経営者教育、教材開発などについて体系的に論じていくことが求められるだろう。

参考文献一覧

馬場敬冶(1954)『経営学と人間組織の問題』有斐閣

Cyert, R.M. & March, J.G. (1963) A behavioral theory of the frim, Prentice=Hall

飯野春樹(1992)『バーナード組織論研究』文眞堂

加藤勝康(1980)「Kuhnian Paradigmとしてのバーナード理論の受容とその展開をめぐる一考察」『経営学論集』第50号、33-42頁

加藤勝康(1996)『バーナードとヘンダーソン』文眞堂

March, J.G. & Simon, H.A. (1958) Organizations, Wiley

櫻田貴道・磯村和人(2020)「日本におけるバーナード理論の受容と展開」『経営学史学会第28回全国大会予稿集』

Simon, H.A. (1947) Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organization, Macmillan (松田武彦他訳『経営行動』ダイヤモンド社、1965年)

Singleton, L.G. (2013) “Exploring early academic responses to The functions of the executive”, Journal of Management History, 19(4), pp492-511

占部都美(1974)『近代組織論[Ⅰ]:バーナードとサイモン』白桃書房

Wolf, W.B. (1972) Conversations with Chester I. Barnard. New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University

山本安次郎(1972)「バーナード理論の意義と地位」山本安次郎・田杉競編『バーナードの経営理論』文眞堂