経営学は何を考えてきたか

-

磯村 和人Kazuhito Isomura

中央大学 理工学部ビジネスデータサイエンス学科教授京都大学経済学部卒業、京都大学経済学研究科修士課程修了、京都大学経済学研究科博士課程単位取得退学、京都大学博士(経済学)。主著に、Organization Theory by Chester Barnard: An Introduction (Springer, 2020年)、『戦略モデルをデザインする』(日本公認会計士協会出版局、2018年)、『組織と権威』(文眞堂、2000年)がある。

しばしば経営学が成立してから、100年ということがいわれる。なぜ、そういわれるのだろうか。

本シリーズでは、第1回に引き続き、日本におけるチェスター・バーナード研究の第一人者である磯村和人教授(主著に「Organization Theory by Chester Barnard: An Introduction」)から、「経営学は何を考えてきたか」をテーマにした考察・問いかけを行う。

産業構造の変化

しばしば経営学が成立してから、100年ということがいわれる。なぜ、そういわれるのだろうか。一般的には、経営学の始まりをテイラーが『工場管理』(1903)、『科学的管理法の原理』(1911)を出版した時期を指していると考えられる。確かに、20世紀の初頭、テイラーらが提唱する科学的管理法に注目が集まり、実務家、研究者らがそれぞれの現場において自らの課題に取り組むなかで、経営学という研究領域が次第に形をなしてきたことに大きな異論はないだろう。

経営学が形成される背景には、産業構造の大きな変化があったと考えられる。社会の中心をなす産業は、農業から商業へ、産業革命を経て、商業から工業へと大きくシフトしてきた。ドミナントな産業のシフトとともに、中心的な組織も移り変わり、そこで新たな経営が求められるようになる。図1のように、こうした流れを受けて、農業経営から商業経営へ、商業経営から工業経営へ、新しい研究領域が発展してきたといえる。農業組織においては領主経営があり、それらが次第に国家としての体裁を整えるなかで、統治技術が蓄積され、政治学、行政学、官房学などとして体系化された。地中海やバルト海において交易が盛んになると、商業が発展し、ジョイントベンチャーのような組織が生まれ、商業組織をいかに経営するかが論じられるようになった。15世紀にはパチョリ(1445-1517)が『スムマ』(1494)において複式簿記を理論的に解説し、会計学の基礎を築いた。また、17世紀に入ると、サヴァリ(1622-1690)が『完全なる商人』(1675)を著し、当時の商法について解説するとともに、商業実務について論じ、商学が発展してきた。

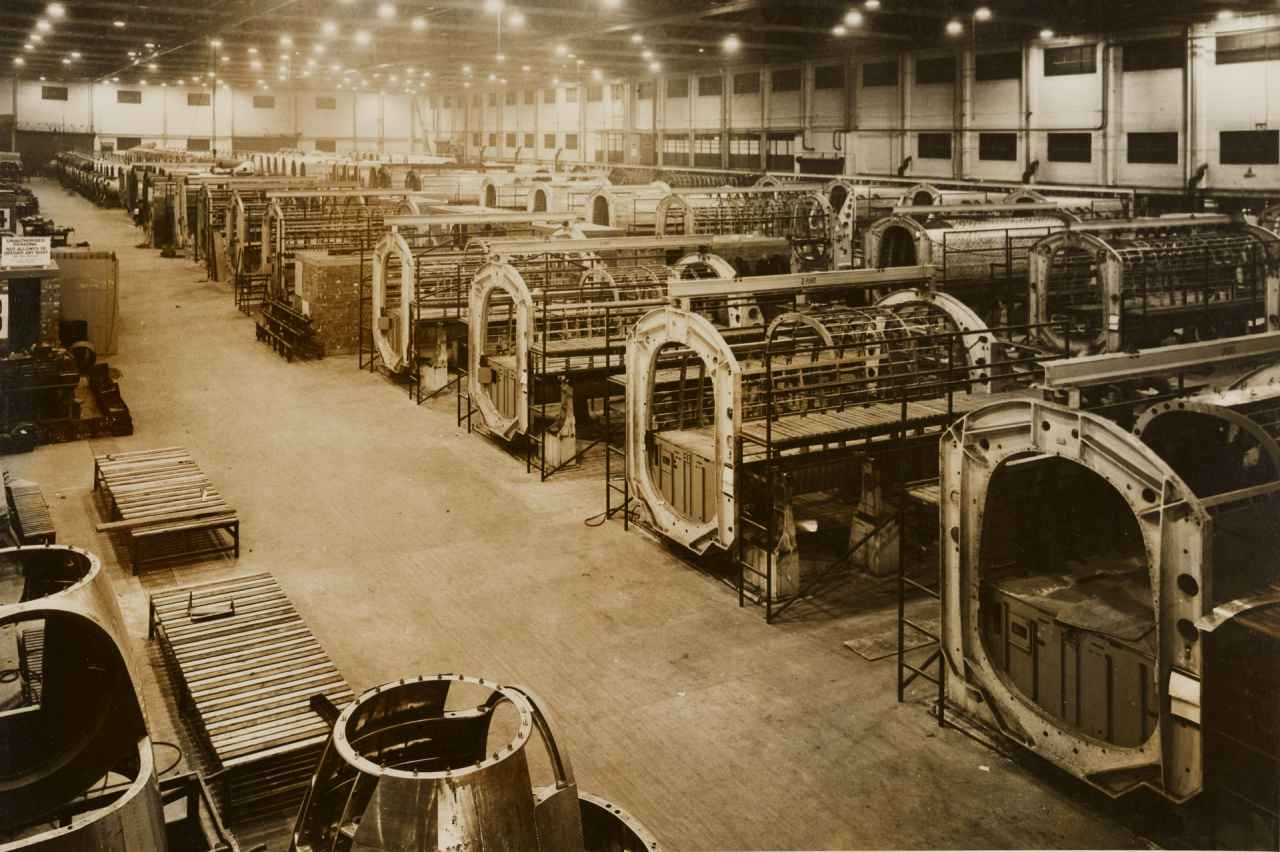

しかし、18世紀半ばから19世紀において勃興する産業革命を経て、発展を遂げる工業が社会に与えたインパクトは、農業や商業よりもはるかに超えるものであった。蒸気機関という動力が改良され、鉄道、船舶などに活用されるようになると、ヒトとモノの移動のスピードと量を格段に増大させ、市場経済を拡張させた。また、市場経済は戦争と切り離せない関係にあり、戦争は新しい技術を生み出すとともに、一時的に需要を急拡大させた。さらに、市場経済は、需要の増大と縮小というサイクルに組み込まれ、その景気循環が企業の再編を促していった。

19世紀後半ばから20世紀に入ると、合併買収によって大企業が生み出され、多角化、コングロマリット化が推し進められた。また、規模を拡大した工場では製品の品質管理だけでなく、労働力の品質コントロールの重要性を高めた。さらには、大企業では所有と経営の分離が進み、専門経営者による経営の高度化が進むとともに、投資家に対する情報の透明性が求められるようになった。こうして、工業経営としての経営学、その発展を促す背景が整えられた。工業は、農業、商業など、他の産業を変容させ、市場経済のなかに組み入れた。経営学の基礎を築いたパイオニアたちは、それぞれの現場で課題と格闘しながら、工業組織を経営するための知識、ノウハウ、スキルなどを蓄積し、体系化を図ることになった。

科学的管理の追求

テイラー(1856-1915)は、未熟練工からフロントライン・マネジャーに昇進し、管理者への道を歩み始めた。テイラーが主として取り組んだのは、労働者が意図的に生産性を調整するという組織的怠業という問題であった。労働者は、仕事をしすぎると、賃率を下げられるのではないかと恐れていた。テイラーは、経営者側、労働者側の思惑とは別に、仕事の量と内容を客観的に測定し、決定できれば、この問題を解決できるのではないかと考え、動作研究、時間研究に取り組み、科学的管理法の確立をめざした。工場の現場で体系的な観察と測定を行い、その結果を記録し、実験を繰り返すことで、公正な1日の仕事量を明らかにした。その上で、標準化された仕事を労働者が行うことができるように育成し、仕事の成果に応じた出来高給制度を導入した。工場管理の組織としては、特定の機能への専門化を推し進め、機能ごとに管理者を配置する機能別組織のアイデアを提示している。科学的に特定された仕事と科学的に育成された労働者が結びつけられることで、経営者と労働者が共存共栄できるとし、合理性を追求するなかで人間性も実現できるという精神革命をテイラーは提唱した。

テイラーが大規模化した工場管理を実現する背景には、比較的に限られた職人を育成する徒弟制から離脱し、人材の内製化を図る必要性があったことも見逃すことができないだろう。規模が小さな工房では、時間をかけて、職人を育てることも可能であった。しかし、規模の拡大した市場経済では、企業成長に応じて大量の人材を採用し、工場の現場でノウハウを開発、蓄積し、人材の育成を進める必要性を急速に高めたと考えられる。その結果、人材のアウトソーシングから内製化への転換を進めることにつながったといえる。

専門経営者の登場

ファヨール(1841-1925)は、専門経営者として管理の一般理論構築を図った。テイラーの主たる研究対象は工場であったために、その経営に関する考え方は生産管理が中心であった。これに対して、ファヨールは、鉱山エンジニアから経営者になり、製鉄会社、鉱山会社、炭鉱会社からなるコングロマリットを社長として経営したので、全社的な経営について考察を行っている。ファヨールの主著は『産業ならびに一般の管理』(1917)であり、この著書は4部構成になることが予告されていた。しかし、実際には第1部と第2部しか出版されていない。その後、Peaucelle(2003)によって、第3部が発見、出版され、第4部の草稿に基づく推考がPeaucelleによってなされている。

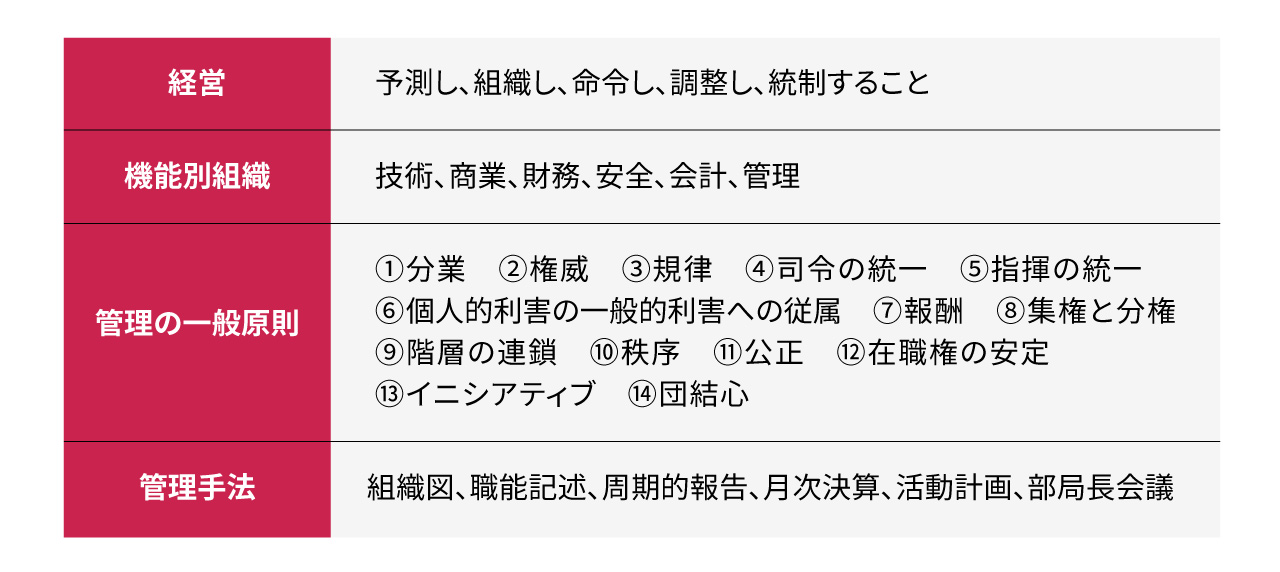

大企業において、所有者から経営を引き継ぎ、その立て直しを図ったことから、ファヨールは、専門経営者の立場から「経営とは何か」を明らかにすることを課題として、自らの経験をベースに管理の一般理論を打ち立てようとした。ファヨールは、経営を予測し、組織し、命令し、調整し、統制することと定義し、いわゆるPDCAの基本的なアイデアを提示している。また、管理機能として、技術、商業、財務、安全、会計、管理を挙げ、現在、機能別組織として理解されているものの原型を示している。さらに、企業における日常生活において直面する諸問題で適用された解決策から、14の管理の一般原則を導き出している。加えて、ファヨールは、管理手法として、組織図、職能記述、周期的報告、月次決算、活動計画、部局長会議などを導入する必要性を論じている。表1のように、ファヨールの経営理論はまとめられ、その多くのアイデアは、現在、多くの企業で活用され、常識になっている。

ファヨールもテイラーと同様に経営の科学を確立することを目指していた。管理研究所を設立し、観察に基づく事実の収集、読解と注釈、カードの作成、分類に取り組んでいる。その研究方法は、デカルト、コント、ベルナールなどに基づくものであり、客観的な事実の観察から理論の構築を図ろうとした。ファヨールは、合理性を追求するとともに、経営の体系化を図った。

非公式組織の発見

ハーバード・ビジネススクールのメイヨー(1880-1949)やレスリスバーガー(1898-1974)らを中心とする研究グループは、ウェスタン・エレクトリックのホーソン工場で1924年から1933年までさまざまな実験に取り組んだ。休憩時間、照明、作業時間など、労働条件の変化によって生産性や離職率などにどのような影響を及ばすかを研究した。その研究成果は、メイヨーによる『産業文明における人間問題』(1933)、レスリスバーガー『経営と勤労意欲』(1941)として出版された。

具体的には、照明度の異なる作業グループを分けて、比較対象実験を行い、さらに詳細な実験を行うために、6名の女性作業員を別室に分けて、5年間にわたって実験結果について記録を行った。実験結果は予想していないもので、労働条件が改善されると、生産性は高まるとともに、労働条件を元に戻しても生産性が高まった。被験者は実験のプロセスを通じて高い関心を払われ、お互いにコミュニケーションを重ねることで、集団としての凝集性を高め、仕事への満足度を高めたと考えられた。また、多数の男性作業員については、その行動が観察され、その生産性について記録がとられた。その結果、管理者に対して対抗して結束を高め、仕事はやりすぎないが、少なくもやりすぎないという暗黙のルールを作って、生産性を調整しているということが明らかにされた。

メイヨーらの研究グループは人間関係論と呼ばれ、テイラーやファヨールのような実務家とは異なり、大学の研究者であった。しかし、実験、インタビュー、観察などの方法を活用し、現場に密着する人類学的、臨床的なアプローチを採用している。研究の進展に応じて、研究方法を変化させるアクションリサーチでもあった。人間関係論は、非公式組織の存在を発見し、個人レベルでのモチベーション(経済的動機)だけでなく、集団レベルでのモラール(士気)とでもいうべき社会的動機が強く作用していることを明らかにした。合理性の追求から研究を始めたものの、人間協働(human collaboration)の問題を科学的に解明することに取り組んだために、一般的には、技術的要因よりも人間的要因の重要性を提示した研究として評価されている。

このホーソン実験で興味深いのは、ボルトンの研究によると、実験に参加した6名の女性作業員は、その後も交流を続けて、生涯の友人としてつき合いを継続したという(Jones and Mujtaba, 2008)。

多様性を統合する・経営学の原点と本質

フォレット(1868-1933)は、政治学者、哲学者として研究を進めるとともに、ソーシャルワーカーとして、社会事業を中心とする実践に積極的にコミットした。青少年向けの夜間学級やレクリエーションセンターの開設などに取り組んだ。また、青少年のための雇用斡旋所を普及させることに尽力したことをきっかけに、産業と管理に関する研究にも従事した。代表的な著作としては、政治学については『新しい国家』(1917)、哲学については『創造的経験』(1925)がある。産業と管理に関する『動態的管理』(1941)、『自由と調整』(1949)は、アーウィックらの編集によって、フォレットの没後に出版された。

フォレットの基本的な経営思想は、さまざまに異なる意見、態度、利害の対立からいかにして共通の目的を見出し、各個人の貢献を一つの全体として調整し、統合させるかを考察することにあった。つまり、フォレットは、個人の相違と多様性を重視し、尊重しながら、どのようにして組織や社会の維持、発展が可能なのか、その原理を追求することを課題としていた。そのために、調整(coordination)については、垂直的なコミュニケーションだけでなく、水平的なコミュニケーション、あるいは、各個人が積極的にプロセスにコミットするエンゲージメントが重視される。また、各個人が関与するプロセスでは、お互いに影響を与え合う相互作用、そこから生まれる創造性を生かすことが考えられている。さらには、一つひとつの活動が累積され、連結される継続的なプロセスとして理解される。相互の関係づけというものは、関係づけという活動がその条件を変化させ、関係づけそれ自体を変えていく円環的反応として捉えられる。

フォレットは、対立は抑圧や妥協によって解決するのではなく、ウィンウィンの関係を生み出す統合(integration)を求める。人びとの集まりが成果を生み出すためには、人びとがなすべきことを状況の法則にしたがい、導き出す。そのとき、人びとは命令する、される関係から離脱し、有機的な全体に加わることになる。統一体としての組織は、伝統的な管理で活用される権力、責任、リーダーシップとは一線を画し、対抗権力として合同権力、合同責任、複数リーダーシップとして集団のなかで機能する。

フォレットは、政治組織やボランタリー組織を主たる対象とし、記録のシステムを構築し、体系的な観察、実験、推論などに基づいて、管理者の仕事を分析することを通じて調整の科学が生み出されるとしている。注意深く記録された管理者の経験を分類し、解釈することの重要性を指摘し、管理者教育に生かすことも提案している。フォレットの経営思想には、多様な個人が自由意思に基づいて協力しながら、全体的なものをどのように生み出すか、考察することにあった。その根幹には、アソシエーション、あるいは、パートナーシップの考え方があり、合理性だけでなく、理論と実践の往還を通じて、人間性や社会性が追求された。

経営学の原点と本質

テイラー、ファヨール、メイヨーらの人間関係論、フォレットという経営学の基礎を築いてきたパイオニアたちがどのような課題に取り組み、どのような方法でそれらに解決を導こうと試みてきたか、その結果としてどのような考えや思想を生み出してきたかを概観した。彼らの中心的な課題と主要業績については、表2のようにまとめることができる。

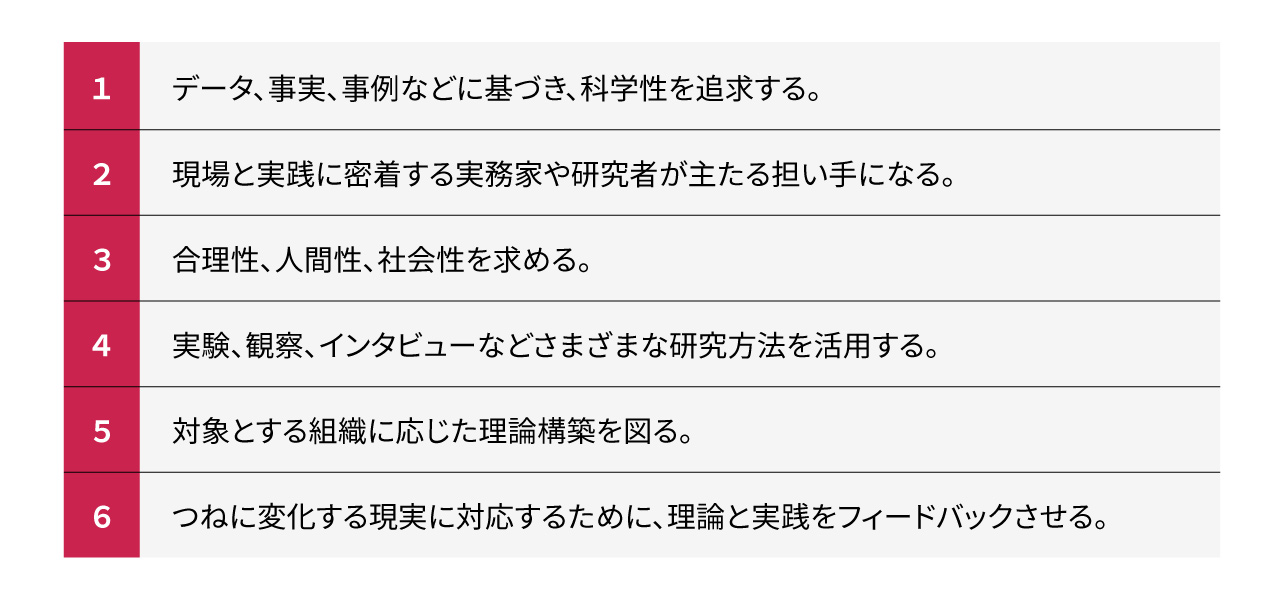

また、経営学の形成に深く関わったパイオニアたちは、表3のような特徴を共有しているように思われる。第1に、経営学は、事実、データ、事例などを記録し、それらをベースにして、科学性を追求してきた。第2に、自然科学で扱われる事実やデータとは異なり、定量的なものだけでなく、定性的なものを含むために、現場と密着し、実践と深く結びつきながら、多くの実務家を中心に研究が主導されている。第3に、彼らは、そのフォーカスもそれぞれであり、合理性、人間性、社会性をどのように実現するかを目指している。第4に、ドミナントな一つの研究に依拠するのではなく、実験、観察、インタビューなどのさまざまな研究方法を駆使し、性質を異にする情報をクロスさせることで、多様で複雑な現実にアプローチしている。第5に、ここで取り上げたテイラー、ファヨール、メイヨー、レスリスバーガー、フォレットは、それぞれ独自に現場をもち、対象とする組織の性質に応じた理論を構築している。最後に、つねに変化を続ける現実に対しては、実験的なアクションリサーチを活用し、理論と実践のフィードバックが効かせている。理論と実践を架橋するためには、こうした経営学の原点に立ち戻り、その本質を再検討する意義は大きいだろう。

これらの研究成果を摂取し、さまざまな要因をバランスさせ、統合的な理論を構築する必要性が高まるなかで、登場したのが、バーナード理論ということになるだろう(飯野、1992)。

参考文献一覧

飯野春樹(1992)『バーナード組織論研究』文眞堂

Jones, M. and Mujtaba, B. G. (2008). Becoming a Management Legend by Making History through the Hawthorne Studies: A Conversation with Alfred A. Bolton. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 13(1): 101-108

Peaucelle, J.-L. (Ed.) (2003). Henri Fayol: Inventeur des outils de gestion. Editions Economica (佐々木恒男監訳『アンリ・ファヨールの世界』文眞堂、2005年)