社会システム論とルーマンの知をめぐる冒険

-

徳安 彰AKIRA TOKUYASU

法政大学社会学部 教授東京大学文学部社会学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程修了。法政大学社会学部専任講師、同助教授、ビーレフェルト大学客員研究員、法政大学社会学部教授、法政大学社会学部学部長を歴任。共著に『社会理論の再興』(ミネルヴァ書房)、『理論社会学の可能性』(新曜社)など。

-

大島 崇TAKASHI OSHIMA

株式会社リンクアンドモチベーション モチベーションエンジニアリング研究所 所長京都大学大学院修了後、大手ITシステムインテグレーターを経て、2005年、株式会社リンクアンドモチベーションに入社。中小ベンチャー企業から従業員数1万名超の大手企業まで幅広いクライアントに対して、組織変革や人材開発を担当。現場のコンサルタントを務めながら、商品開発・R&D部門責任者を歴任。2015年、モチベーションエンジニアリング研究所所長に就任。

-

林 幸弘YUKIHIRO HAYASHI

株式会社リンクアンドモチベーション

モチベーションエンジニアリング研究所 上席研究員

「THE MEANING OF WORK」編集長

早稲田大学政治経済学部卒業。2004年、株式会社リンクアンドモチベーションに入社。組織変革コンサルティングに従事。早稲田大学トランスナショナルHRM研究所の招聘研究員として、日本で働く外国籍従業員のエンゲージメントやマネジメントなどについて研究。現在は、リンクアンドモチベーション内のR&Dに従事。経営と現場をつなぐ「知の創造」を行い、世の中に新しい文脈づくりを模索している。

絶えず変化を続ける現代社会において、社会や組織をどう捉え、道を見出していくべきなのか。「社会システム論」は、そのためのヒントを与えてくれるものだ。ニクラス・ルーマン研究の第一人者である徳安彰教授を招き、新たな知の冒険への扉を開いていく。

わからないから、やめられない。

|

林

まずは、徳安先生が「社会システム論」に魅了されたきっかけをお聞かせいただけますか? |

|

徳安

実は、大学時代はバリバリの体育会でしてね。学生たちには大きな声で言えないのですが、ゼミしか出ていなかったくらい、勉強していませんでした(笑)。きっかけは、ゼミでタルコット・パーソンズの弟子だったロバート・ベラーの「宗教の進化」という論文を読んだこと。まったく文脈もわからず、言われるがままに読んだのですが、これがなかなか面白くて。その後、ゼミで関心のある社会学者の本を読み、レポートを書くことになったのですが、ベラーの論文にあった宗教の話に紐付けて、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(岩波文庫)を選びました。それで読んでみたのですが、ものすごい衝撃を受けましてね。宗教的な教義がもたらした人の生き方の変化が回り回って、近代資本主義の精神に行き着くわけです。歴史観に基づいた壮大な論理構成に魅せられて、「社会学って面白い。これは、真剣に打ち込む価値がある」と思うようになりました。 |

|

林

ベラーをきっかけに、ウェーバーへ。そうした経緯だったんですね。 |

|

徳安

ウェーバーを勉強していく中で、さらに社会学に魅せられていきました。彼の方法論は理解社会学といわれています。岩波文庫から出版されている『社会学の根本概念』には「行為者の主観的に思念された意味を理解する」と書いてあるんです。実際に『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』では、プロテスタントの信徒となったブルジョワ層がどう考え、どう行為に至り、資本主義につながっていったのかを明らかにしています。「主観的に思念された意味」という言葉に強く惹かれましたね。 |

|

林

プロテスタントが禁欲的であるがゆえに、財が蓄積されて、資本主義のフォーマットが出来上がった。驚きの論理構成ですよね。私もその面白さに興奮を覚えた一人です。その後、徳安先生は大学院に進んで、研究に邁進されることになりますね。 |

|

徳安

そのタイミングでありがちな壁にぶつかるんです。「西洋はそういうことか。じゃあ日本はどうなんだ」と。すると、ベラーが『徳川時代の宗教』(邦訳『日本近代化と宗教倫理』未來社)という本を書いているわけです。当時、日本は西洋以外で唯一、近代化に成功した国だった。ウェーバー的な問題設定を日本に当てはめるとどうなるか。それに加えて、タルコット・パーソンズの方法論を使って説明できないか、みたいなことをやっていたんです。パーソンズについて詳しく勉強しているわけではなかったから、「なんだこりゃ」という感じでしたが(笑)。 |

|

林

まだ、ルーマンの話は出てきませんね。 |

|

徳安

当時は、まだルーマンの名前も知らなかったですね。彼を知るきっかけは、博士課程に進んだタイミングでのこと。ハーバーマスとの討論書『批判理論と社会システム理論 ハーバーマス=ルーマン論争』(木鐸社)を読めということになったんです。当時は、翻訳なんて出ていませんから、ドイツ語の原著ですよ。実際に読んでみると、「社会学の根本概念としての意味」という論文が出てくるんです。「なんだ、この人も意味じゃないか」と。まだ読んでもいないのに、“意味”という言葉にぐっと惹きつけられたのを覚えています。「何としてもこれを理解しなければならない」。そう思い込んだんですよね。 |

|

林

使命のようなものが芽生えてきた、と。 |

|

徳安

ただ、読み始めてはみたものの、さっぱり理解できないのです。当時は、個人でパソコンを持っていなかった時代。ルーズリーフに日本語訳を手書きしながら、理解しようと試みるのですが、やはり理解できないわけです。わからないから、やめられない。そんな感じでしたね(笑)。“意味”という概念に代表されるように、すごく大事なことを言っていそうな感じはするんです。でも、肝心な部分がわからない。つまらないなと思っていれば、途中でやめたのでしょうけれどね。根拠はありませんが、これを理解することで、自らの研究にも展望が開けるのではないかと考えていました。 |

手紙で直接交渉。ルーマンのもとへ。

|

林

わからないから、やめられない。まさに、知の探求者ですね。徳安先生はドイツのビーレフェルト大学に留学し、ルーマンから学んだ経験をお持ちだそうですね。 |

|

徳安

実は、法政大学に就職が決まってしばらくは、ルーマンの研究から離れていたんです。就職すると授業の準備で忙しくなるので、大学院時代のように夜遅くまで論文を読み込んだり、仲間と研究会を開いて「ああだ、こうだ」と議論したりすることができなくなっていました。在外研究の機会をいただいたのは、就職してから7年後。しばらく研究から離れていたこともあり、無難に英語圏を選ぼうなんて思っていたのですが、どこを選んでも知り合いがいるわけでもないし、とりわけ魅力を感じている教授がいるわけでもない。どうしようかと悩んでいると「ルーマンがビーレフェルト大学を定年退官する」と聞いたんです。これはラストチャンスだと考えて、ダメもとで手紙を出しました。当時はインターネットもないから、エアメールで。すると、「おいでよ」と快諾してもらえたんです。 |

|

林

手紙で直接交渉したんですか? すごい熱量ですね。 |

|

徳安

ただね。ドイツ語を読むことはできても、話すことはできなかったんですよ。普通は、ゲーテ・インスティテュートに通うなりして、会話を勉強してから行くのだけれど、そのままビーレフェルト大学に乗り込んでいった。我ながら、大胆不敵でした(笑)。 |

|

林

ルーマンはそれくらい魅惑の存在だったわけですね。 |

|

徳安

2年間どっぷりとルーマンの世界に浸かりました。すでに教授は定年退官していたので、本人と毎日会えるわけではありませんでしたが、会話をしたり、研究会で議論を交わしたりする機会には恵まれていたんです。当時は、ルーマンの教え子たちがまだ就職先が見つからずにビーレフェルト大学にいる状況だったので、彼らと親交を深め、日夜、議論を交わしていました。 |

|

林

ルーマン氏はどのような方だったのでしょうか。 |

|

徳安

人当たりが柔らかくて、やさしい人でしたよ。誰に対してもニコニコと応対してね。実は、私が大学院生だった頃、日本に来たこともあったんです。すでにステータスも確立していましたから、近寄りがたいと誤解していた人もいたようですが、われわれ大学院生グループはそんなことお構いなしでしたね。あの時は早稲田が主催だったのかな? 高田馬場の居酒屋に連れていって、いろいろなものをごちそうしましてね。ルーマンもニコニコしながら、いろいろな話をしてくれました。本当に楽しい時間でしたよ。 |

|

林

知の巨人・ルーマンが高田馬場で若者たちと飲んでいる……。すごいことですね。何だか心が温かくなります(笑)。 |

「社会システム論」とは何か。

|

林

少し遠回りしてしまいましたが、社会学の意義はどこにあるのか。「社会システム論」はどのようにして生まれたのかをお聞かせいただけますか。 |

|

徳安

日常的になじみのある社会現象をその理論や概念で読み解き、今まで気づかなかった問題の要因や構造を解き明かす。それが社会学の意義です。そして、社会が存在することは自明のことではありません。人が存在するというのは、誰が見てもわかりますが、「何となく、社会というものがあるように思われる」というのが始まり。これを社会学では「創発」といいます。これは、西洋近代における大きな発見だと私は考えています。 |

|

林

あるように思われる。言われてみると、納得ですね。 |

|

徳安

近代になる直前は絶対王政の時代でした。王様がいて、家来がいて、その人たちが世の中を治めている。当時は、人が世の中を動かしているという実感があったんです。何かがあったら、「あいつのせいだ」と人に帰属させるのが簡単だったし、みんながそうした認識を持っていました。それが、近代化によって、社会というものが生まれ、その社会が逆に人の行動を決めているのではないか。「社会システム論」を理解するうえでは、そうしたイメージを持っていただければいいと思います。産業革命を契機に資本主義経済が発展し、そこからさまざまな問題が出てきた。例えば、貧富の格差。個人を起点に物事を見ると、資本家が労働者を搾取しているという見方ができますが、資本主義という仕組みの中で起こっている問題であるという捉え方をすれば、問題の本質はかなり違ったものになりますよね。 |

|

林

個人ではなく、社会というシステムから事象を切り取っていくと。 |

|

徳安

政治も然りですよね。市民革命が起こり、民主主義的な政治体制ができてくる。民主主義の理屈としては、自由な個人が発言力を持ち、平等に政治に参加するということなのですが、政治のシステムみたいなものが別に存在して、王様がいなくなった結果として、こうした動きが出てきたという見方もできる。社会学では、個人に外在するものを「構造」と呼んだり、「制度」と呼んだり、後には「システム」と呼んだりするのですが、個人とは別に創発したレベルのものがある種、必在する。「社会システム論」は、そうした感覚から生まれてきたものだと考えています。 |

|

林

社会システムとは、個人とは別に創発したレベルのものである。初学者には難解です。 |

|

徳安

例えば、マルクスは「労働の疎外」という話を『経済学・哲学草稿』(岩波文庫)でしています。「労働が生産する対象、つまり労働の生産物がひとつの疎遠な存在として、生産者から独立した力として、労働に対立する」。つまりは、自然と共生しながら、働いて生きていくという根源的な状態から、どんどん人間が離れていっている。その働くための資本は独立して外在化していく。その具体的な形が資本主義なんだと言っているのです。ウェーバーも『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の中で、資本主義を「鉄の檻」と表現して、同じような話をしています。「この秩序界は現在、圧倒的な力をもって、その機構の中に入り込んでくる一切の諸個人――直接経済的営利にたずさわる人々だけではなく――の生活スタイルを決定しているし、おそらく将来も、化石化した燃料の最後の一片が燃え尽きるまで決定しつづけるだろう」と。ウェーバーは個人から出発して、独自の理論を導いていきました。信仰心から生まれた世俗禁欲の行為が最終的にある種の「化け物」を生み出してしまったということなんですね。最終的には、信仰心の有無に関係なく、その「化け物」が一切の諸個人の生活スタイルを決定すると断言しているわけです。 |

|

林

「一切の」と言い切ってしまうんですね。 |

|

徳安

社会が外在的なものであることを理論的に明言したのは、デュルケムでした。『社会学的方法の規準』(講談社学術文庫)の中では「この総合は、われわれ各人の外部で生じるものであるため(というのも、そこには複数の人間の意識が参入しているのだから)、個々別々に捉えた時の個人の意志にはよらない一定の行為様式と判断を、われわれの外部に固定し、確立する、という結果を必然的に招くのだ」「集合体によって制定されたあらゆる信念とあらゆる行為様式を制度と呼ぶことができる。そのとき、社会学は制度の科学、すなわち制度の発生と機能の科学と定義されることになる」としています。 |

|

林

私たちが思う社会学の輪郭をデュルケムは明確に記述しているのですね。 |

|

徳安

ウェーバーは個人が出発点で、さらに言えば、社会という言葉をほとんど使っていません。一方、デュルケムは社会、外在体である集合体というところから出発しています。ただし、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』にある最後のフレーズを見てみると、案外、見ていたところは一緒なんじゃないかと思わせるんですよ。 |

ルーマンのオリジナリティーとは。

|

徳安

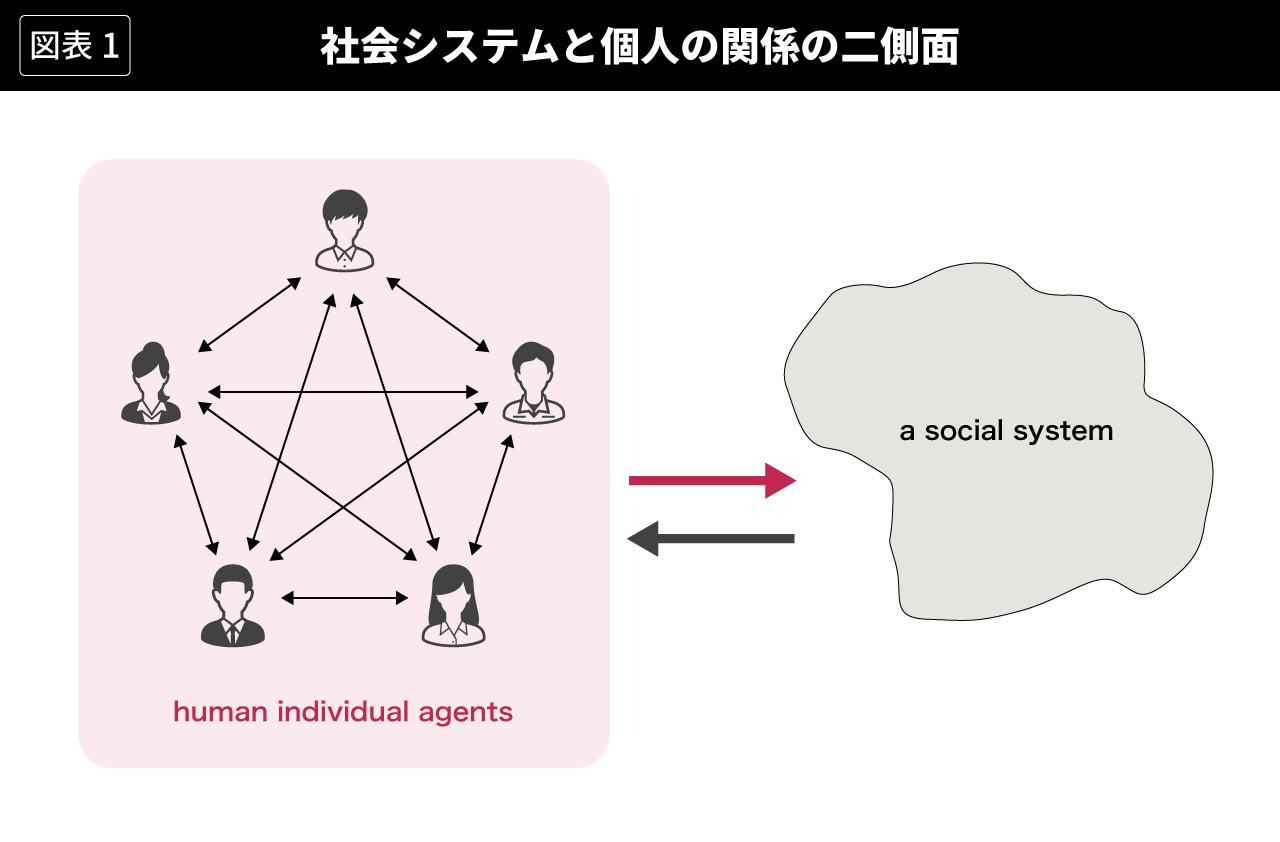

社会システムと個人の関係を図(図表1)にしてみると、わかりやすいかと思います。一般的に、社会は個人が影響し合って成り立っているというイメージを持たれています。しかし、それとは別のレベルの得体の知れないシステムのようなものが存在するのです。さらに、この図式には2通りの考え方が存在します。一つは、得体の知れない社会システムが個々人を拘束しているというもの。もう一つは、個人には主体性と自律性があって、非常に重要な存在である。だから、得体の知れないシステムに自由を拘束されているのはおかしい。個人が自律的に動いた結果として、社会システムができているという考え方です。 |

|

林

企業の組織を例に考えてみても、同じことが言えそうですね。一塊の何かに見えなくもないけれど、一方では社長がいて、事業部長がいて、個々人が存在しているという。 |

|

大島

リンクアンドモチベーショングループでは、組織を「要素還元できない協働システム」であると定義しています。ただ、ここには、いくつか落とし穴があるんです。要素還元できないとは言っても、実際に要素還元してみないと互いの関係性は見えてこないからです。私たちは「One for All, All for One」の組織を理想としていますが、この「All」とはその組織全体のことだけにとどまらず、社会全体につながる概念でもあります。この図にある社会システムの概念をただ単純に「All」だとみなして、思考停止になってしまうのは、もったいないと思いますね。この社会システムという英知を組織に活かしていくのであれば、まず「Allという概念を分けて考える」こと。要素還元してお互いの相互影響関係を考えていけば、「要素還元できない協働システム=組織」というものへの理解が深まるのではないでしょうか。 |

|

徳安

「社会システム論」における、システムという概念の定義は「要素とその関係の集合」なんです。要素は確かに存在するんですよ。ただざっくりとシステムが存在するわけではない。大事なことは「要素と関係」なんです。例えば、5人のメンバーで成立するシステムがあったとします。図1では形式的にそれぞれ全部関係があるように描かれていますが、それぞれの関係の在り方によって、システムの在り方もさまざまになるわけです。 |

|

林

要素とその関係によって、システムは成立しているという定義なんですね。 |

|

徳安

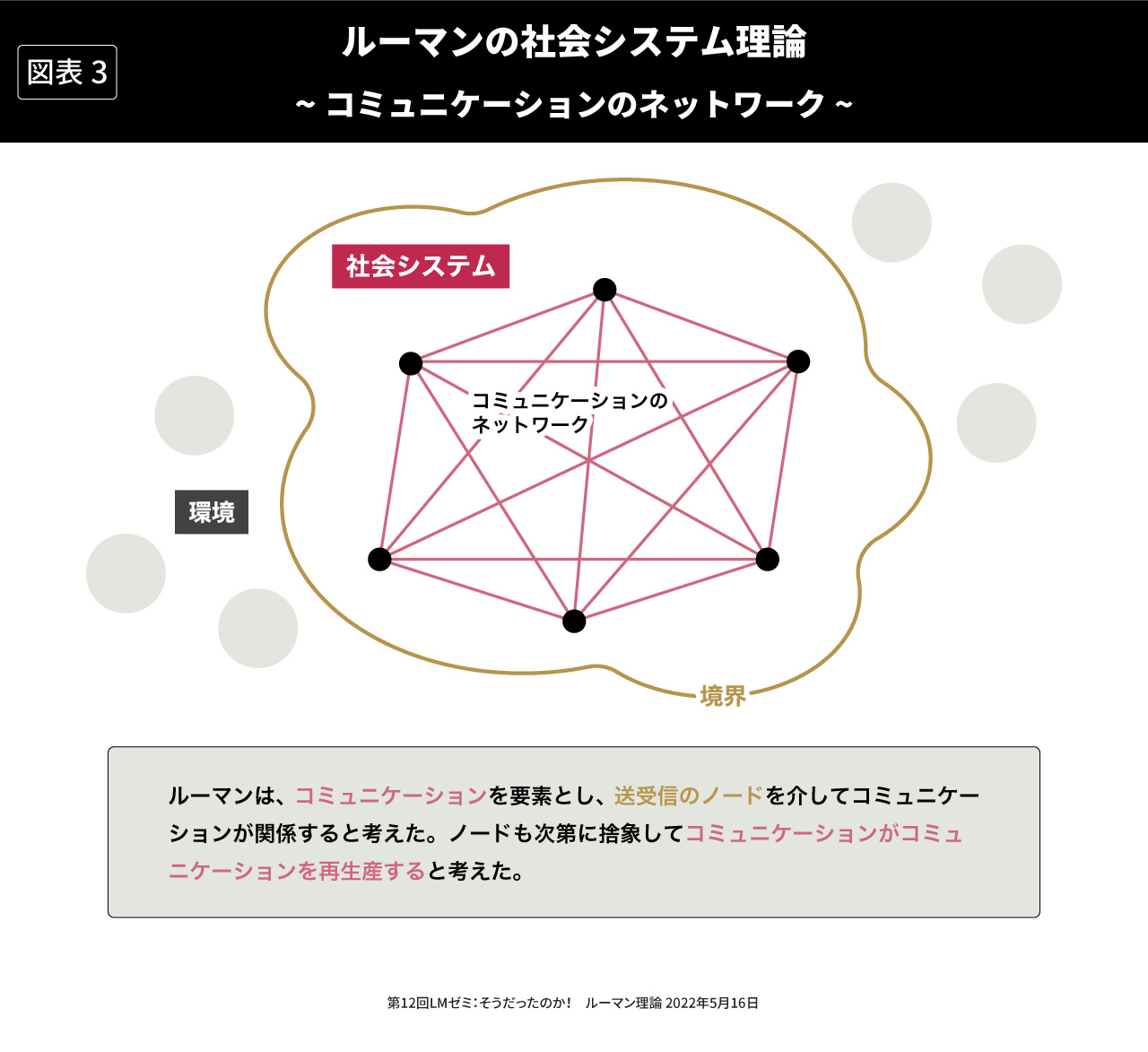

個人が要素になっていて、個々人にどのような関係があるかというのは直感的には一番わかりやすいですよね。しかし、ルーマンはそれを3段階くらい抽象化して、コミュニケーションが要素であるとしているんですね。 |

|

林

ルーマンは、社会システムの構成要素をコミュニケーションと意味であるとしていますね。彼のオリジナリティーは、どのようなところから生まれたのでしょうか。 |

|

徳安

ルーマンは大学卒業後、官僚として勤務しています。その後、大学の教員になるまでは行政組織で仕事をしていたのです。研究者の間では、行政論や行政組織論、法律論といったところが彼の研究の出発点なのではないかという話をしていますよ。実務経験をベースに、物事や組織、社会をどのように捉えるべきかという問題意識・関心が根底にあるのでしょうね。 |

|

林

官僚組織での実務経験、それが原点にあるのですね。 |

|

徳安

はい。そして、彼は官僚時代から、さまざまな分野の学問を勉強しています。1961〜61年にアメリカのハーバード大学に留学し、パーソンズに出会うわけですが、当初からパーソンズを狙い撃ちにして社会学を勉強するつもりではなかったようですね。アメリカで行政学を勉強してくることが建前だったわけですから。ハーバード大学にはいろいろな分野の知の巨人がいますから、その中で社会学も学んだという経緯でしょうね。とりわけ、最先端の組織論については、ずいぶん勉強したみたいです。そうした知識も彼のベースになっていると私は考えていますよ。 |

|

林

ハーバード大学ではありませんが、サイモン、バーナードなど、アメリカの組織論が確立されてきた時代ですものね。 |

|

徳安

ルーマンは帰国後、研究機関に移り、博士論文と教授資格論文を立て続けに執筆します。そして、教授資格を取得した論文『公式組織の機能とその派生的問題』(邦訳、新泉社)が出版された時には、パーソンズにその本と手紙を送ったそうです。「あなたのところで学び、こんな論文を書きましたよ」とね。パーソンズから届いたお礼の手紙は、ハーバード大学の図書館アーカイブに存在しています。「先日、ドイツでマックス・ウェーバーの生誕100年記念のシンポジウムに参加したのだけれど、君がいないかと思って探してみたけどいなかった」みたいなことが書いてありました。少し話はそれてしまいましたが、ルーマンがパーソンズに論文を送ったのは、ただお世話になったからというだけでなく、「社会システム論から組織の問題を考えてみました」というメッセージを送りたかったのではないでしょうか。当時から、社会システム論をかなり意識していたことがわかりますよ。 |

|

林

そんなエピソードがあるんですね。ルーマンは社会システムのもう一つの構成要素である意味を考えていくうえで、現象学を取り入れていました。 |

|

徳安

そうですね。パーソンズを見ながらも、他方ではアルフレッド・シュッツの現象学に注目していました。自分なりのシステム論を組み立てていくうえで、パーソンズの考え方に対して、理論的にしっくりこないところがあったのでしょう。そこで、取り入れたのが現象学だったんです。 |

|

林

社会を構造的に捉えていく社会システム論に、自身の主観から出発する現象学を取り入れる。両極端のものから、何かを生み出そうという試みがあったのですね。 |

|

徳安

『批判理論と社会システム理論 ハーバーマス=ルーマン論争』を読んでいると、現象学の言葉が頻繁に用いられています。現象学の論理である「主観が個人の中での意味を構成する」の主語をシステムに変えて話をすると、うまくいくのではないか。そう考えたのがルーマンだった。身も蓋もない要約かもしれませんが、大学院時代の私はそう考えて、納得していたんです。ただ、これは、基本的に間違っていなかったんじゃないかと今でも思っています。 |

|

林

そうした仮説から、ルーマンは自分なりの理論に行き着いた。なるほど、面白いですね。 |

コミュニケーションが意味を構成する。

|

徳安

一方で、「個人には主観があるじゃないか」という指摘もあるのですが、ルーマンは個人の主観を心理システムとして捉えるべきものだとしています。そして、社会システムは「創発した別の意味の世界だ」としているわけです。そこがフッサールの考え方と大きく異なる点ですね。フッサールも晩年、主観をどう扱うかという問題に頭を悩ませていたといいます。その結果、晩年に出版した『デカルト的省察』(岩波文庫)において、間主観性/相互主観性(intersubjectivity)という概念をひねり出すことになるんです。社会的意味構成は、相互主観性だと言う。けれど、ルーマンは「それは違う」と強く主張していました。主観とは、個々人の中で完結するもの。ならば、間/相互なんて概念は存在しないだろう、とね。それが段々と洗練されていき、社会ではコミュニケーションによって意味構成がなされるという理論が出来上がった。その結果、全体社会も、組織も、同じ枠組みで議論することができるようになったのです。 |

|

林

かなり思い切って抽象化していますよね。 |

|

徳安

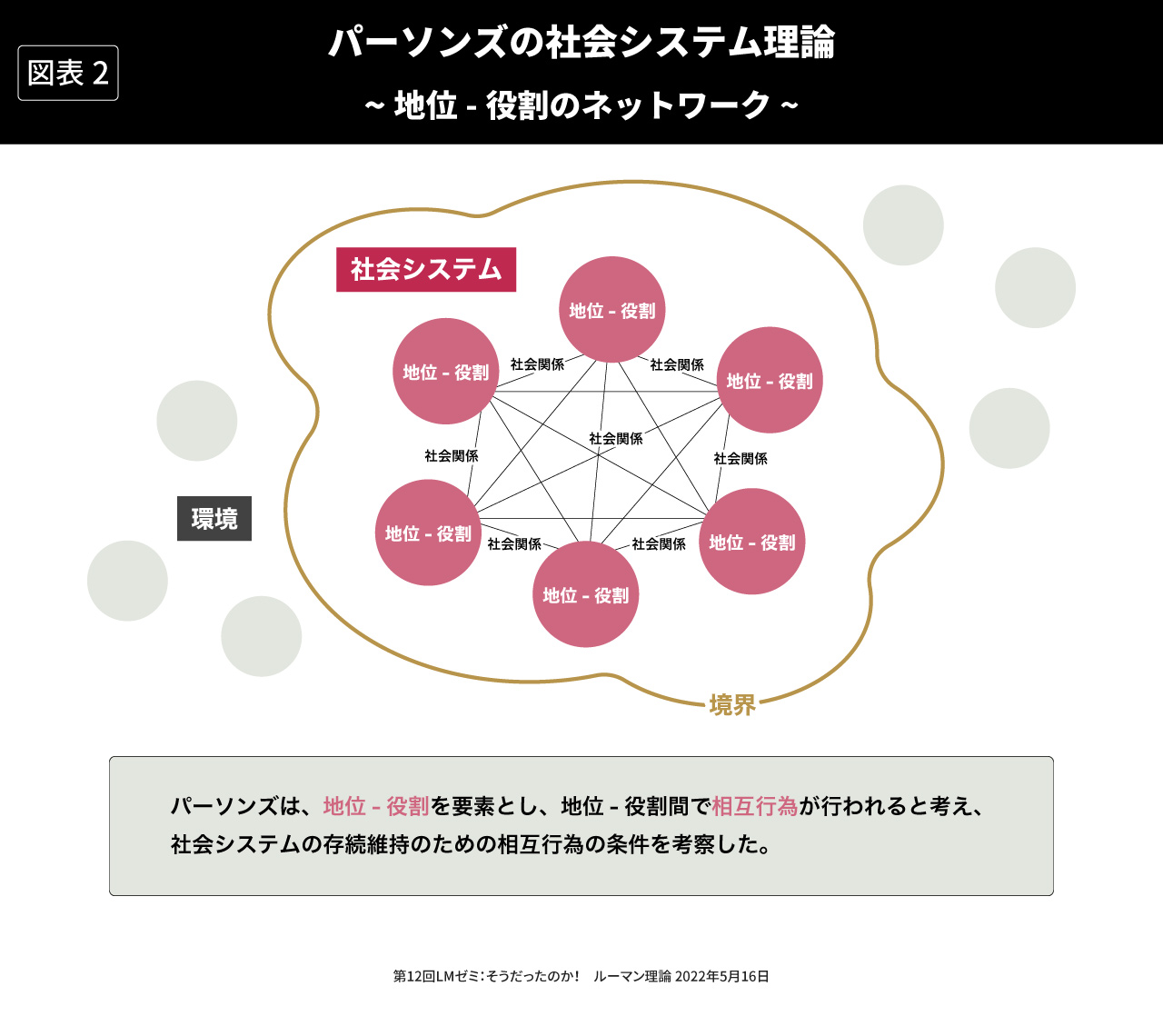

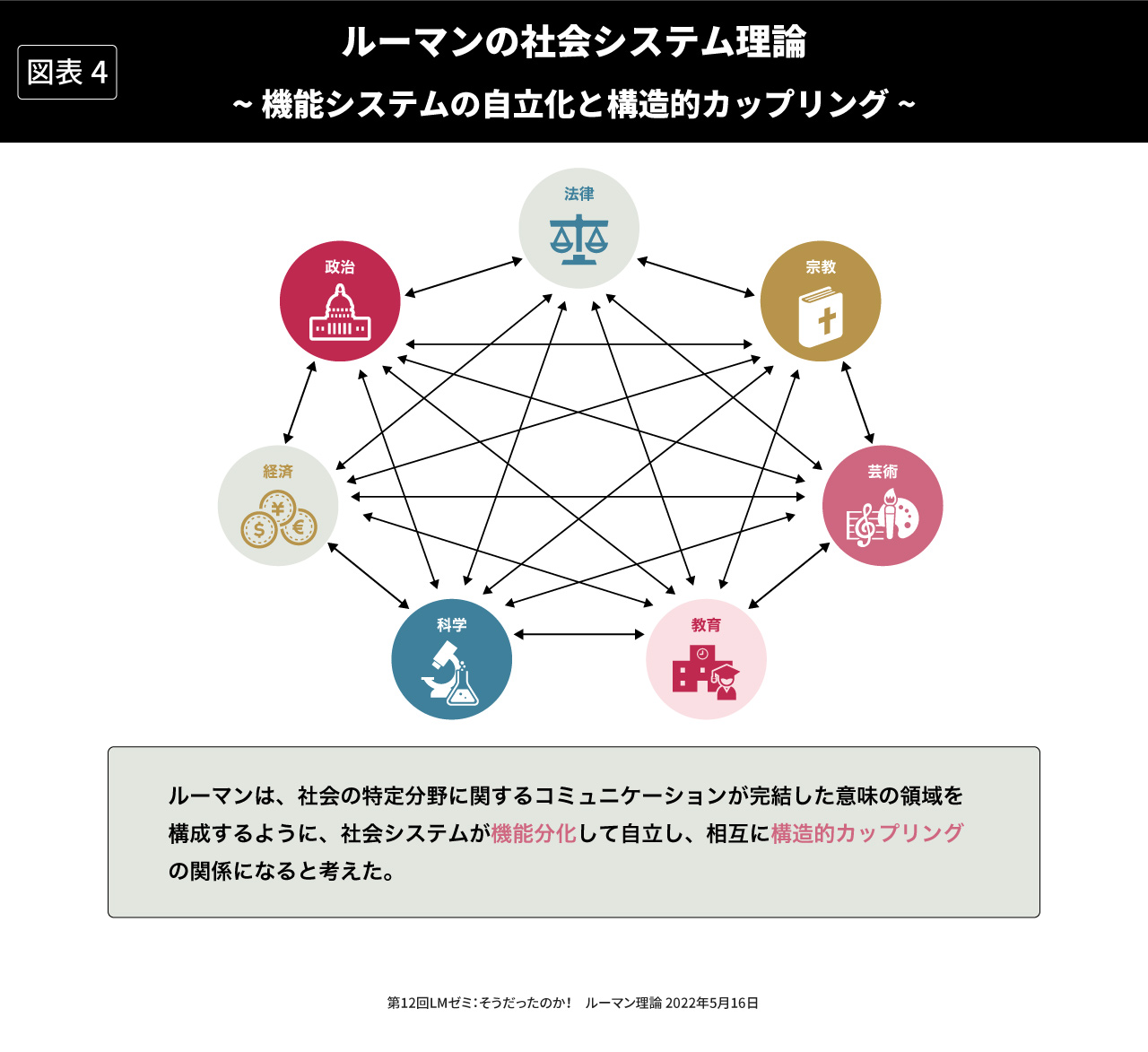

パーソンズとルーマン。それぞれが考える社会システムの構成を図式化(図表2、図表3)してみると、その大胆さがよくわかります。パーソンズは個々人の地位や役割、その間における相互行為に着目していました。しかし、ルーマンはその間を行き交っているコミュニケーションが要素であるというところまで抽象化している。個人の存在を無視することはないけれど、理論の骨格としては人も、地位も、役割もなくていいと言うんです。そして、実際の全体社会は図表4のように機能分化しているというのがルーマンの見立てですね。「閉じかつ開いている」というルーマンの見立てをイメージしやすくなりますね。 |

|

林

政治は政治の世界で独立している。けれど、法律をはじめそれぞれに独立した世界ともつながっている。これが、最もわかりやすく社会を分析する形だということですね。 |

|

徳安

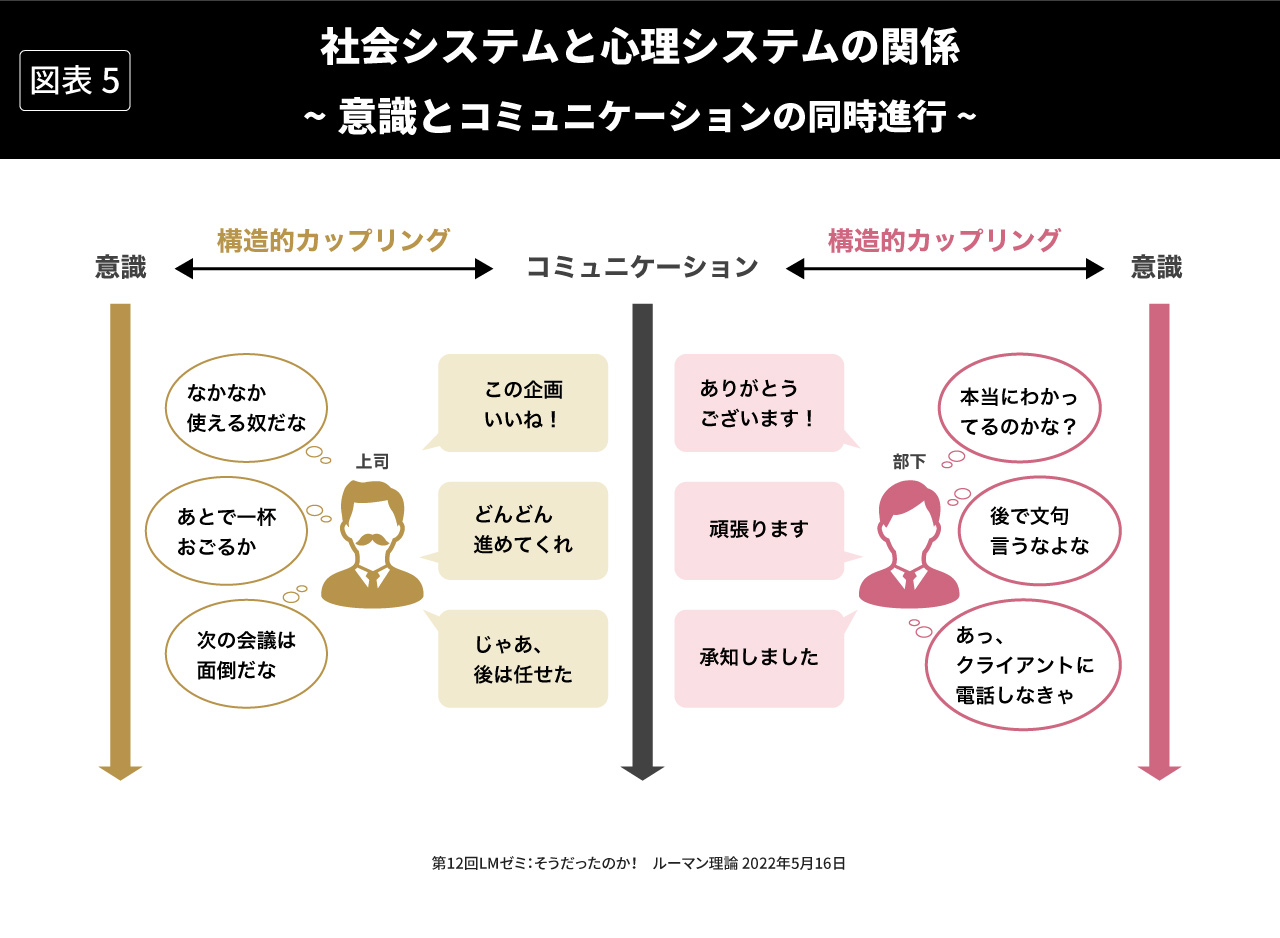

そうですね。先ほど話題に上がった主観の話についても補足しておくと、図表5のように表すことができます。二人の人間がいる。現象学的に言えば、2つの主観が存在するわけです。そして、2つの主観の間では、コミュニケーションが起こる。上司・部下の間で言葉のやりとりがあり、意味構成がなされます。ただ、それぞれの頭の中では、言葉には出さない別の「意識」が同時進行しているのです。「意識」の部分は表出するわけではないから、相互主観と表現するのは違うでしょう、と。意識は意識で、コミュニケーションはコミュニケーションで動いている。そう考えるべきだというのがルーマンの考え方ですね。フッサールも、シュッツも、「社会的世界の意味構成」というようなことを言っているのですが、その基礎概念は相互主観です。ルーマン自身、かなり現象学的な考え方を取り入れているのですが、相互主観という概念だけは受け入れられなかったんですね。もしかしたら、受け入れてしまったら自分もただの現象学になってしまうという懸念があったのではないでしょうか。この点については、かなり詳細に批判していますからね。 |

|

大島

「本音と建前」に近いイメージですね。日本には、本音はよくて、建前はダメだという価値観がありますが、ビジネスの世界では、案外、ビジネス上のコミュニケーションさえ円滑に進んでいれば、うまく回っていくことが多いですよね。むしろ、今の私は、本音の部分を過度に気にしすぎると危険だという感覚を持っています。それは、なぜか。仏教や禅宗には「他人のことなんてわからない」「他人は自分の好きなように変えられるものではない」「変えられるものに注力していこう」という考え方があります。結局のところ、世の中は絶えず移ろい続けていくものなので、個体としての人間の存在そのものに対して、あまり価値を置いていないのです。だから、社会システムを構成する要素をコミュニケーションのレベルにまで単純化する、ルーマンの考え方は仏教的な価値観に極めて近い。実家がお寺の私としては、そこに共感の接点を持っています。ただ、これは社会システムの構成を考えていくうえでの抽象化ですよね。その意味をはき違えて、「人と人とはわかり合えないからさ」なんてスタンスでコミュニケーションをしていると、もっと本音で語ってほしいと願う若年層には、嫌われること間違いなしですね(笑)。 |

|

徳安

そうですね(笑)。本音には意味がないとか、そういうことではない。組織の状態次第では、もっと本音で語り合おうなんていうことも必要になります。でも、それはコミュニケーションそのものの問題なんですよね。実際の社会は、それが本音であろうと、建前であろうと、コミュニケーションで意味構成がなされ、動いていく。「おまえ、本音を言ってないだろ」というレベルから出発すると、仕事も社会も回っていかない。例えば、バスに乗ったとしましょう。私たちは「この運転手さんは、本当に目的地に連れていってくれるのか?」なんて疑ったりはしないし、自動販売機で飲み物を買う時も「本当に出てくるのかな?」なんて警戒する人もいませんよね? 社会はそういうシステムになっていて、私たちは目の前の人ではなく、そのシステムを信頼して生活しているのですから。 |

|

林

普段から意識することはなかったのですが、言われてみると、そのとおりですね。さて、社会システム論において、意味という概念は極めて重要なものになっています。企業・組織を考えるうえで、この概念についてもお話を伺いたいのですが。 |

|

徳安

社会学に関係なく、意味と言われた時に、企業で活躍する人の多くが思い浮かべるのが「企業理念」あるいは「経営理念」であると思います。この抽象的な概念をひとりひとりの社員が共有し、それぞれがブレークダウンして、事業に向き合っていくわけですね。ルーマンは社会システムにおける予期を「規範的予期」と「認知的予期」に大別しています。何か不都合が生じた時に、「こうすべきであるのに、あなたはそうしなかった」とするのが規範的予期。例えば、法律の世界では、現行法に則れば、これは法律がおかしいから変えようとはならず、法に違反したあなたが悪いとなりますよね。一方、「なるほど、そうきたか」と受け止めるのが認知的予期。その手もあったねと違う可能性を追う。サイエンスの世界などは、まさに認知的予期で動いていますよね。常識を覆すことに意義があるのですから。企業という社会システムにおいては、この両方のアプローチが求められることになります。例えば、経営が危機を迎えたとしましょう。明日がどうなるかわからない状況で、「ああいう可能性もあるね」などと悠長なことを言っているヒマはなく、「こうすべきだ」と規範的なアプローチでの力強いリーダーシップが重要になってきます。一方、常に規範的予期で動いていると、社会の変化に柔軟に対応することができませんし、新たな可能性を模索することもできなくなってしまいますよね。 |

|

大島

今のお話を聞いて、ボーイスカウトの標語が思い浮かびました。「そなえよつねに(備えよ常に)」ですね。確かに、私たちは社会システムを信頼して生きているのだけれど、その信頼が信仰になってはいけない。ビジネスにおいて、「運転手さんが誰であっても、このバスは目的地に連れていってくれるはずだ」と慢心するのではなく、「運転が荒っぽいな」「目的地には着いていないけれど、降りておこうかな」という感覚を持つことが必要なのだと思います。そうした感覚を持ったうえで、向き合うのは経営の危機かもしれないし、イノベーションの創出かもしれないし、個々人のキャリアの展望かもしれない。今は新卒一括採用・終身雇用にもメスが入れられている時代。「このままでいいだろう」「大丈夫かな?」という姿勢のままでは、時代に取り残されてしまう恐れがありますし、「今の仕組みがすべて悪い」とシステムへの信頼をゼロにしてしまうのも過激すぎる。自分の頭で考えて、「備えよ常に」。これが大事なのだろうと思います。 |

|

林

変化を続ける社会において、社会や組織をどう捉え、ビジネスに向き合っていくのか。そのうえで社会学、社会システム論への知の冒険は、私たちに大きなヒントを与えてくれるものです。「THE MEANING OF WORK」では、これから徳安先生のコラム連載がスタートします。初学の方にとっては、少し難解な世界かもしれませんが、ここから新たな気づきを得ることができるはずです。今後の展開にご期待いただきたいと思っています。 |