幅広い経験を積み重ね、パーソナリティとキャリアを形成する

-

磯村 和人Kazuhito Isomura

中央大学 理工学部ビジネスデータサイエンス学科教授京都大学経済学部卒業、京都大学経済学研究科修士課程修了、京都大学経済学研究科博士課程単位取得退学、京都大学博士(経済学)。主著に、Organization Theory by Chester Barnard: An Introduction (Springer, 2020年)、『戦略モデルをデザインする』(日本公認会計士協会出版局、2018年)、『組織と権威』(文眞堂、2000年)がある。

前回、経営学にパラダイムシフトを引き起こしたバーナード理論の意義について考察した。それでは、どのようにしてバーナードは組織とマネジメントの理論に大きな革新をもたらすことになったのだろうか。本シリーズでは、バーナード研究の第一人者である磯村和人教授によるOrganization Theory by Chester Barnard: An Introductionから、バーナード理論が生み出された背景として、バーナードのパーソナリティとキャリア形成プロセスを辿る。

多様な経験をベースにする

一般的に、研究者は、主として研究のために観察した事実、あるいは、厳密な方法に基づいた実験結果から収集したデータなどを確立された方法で分析し、仮説を検証し、法則を導くことで、理論を構築していく。これに対して、バーナードは、自らが実際に経験したことをベースに組織とマネジメントの理論を作り上げている。例えば、『経営者の役割』の日本語版への序文では、「本書の実体は個人的体験と観察とそれに対する長い間の思索から生まれたものである」(バーナード, 1968, p. 33)と指摘している。また、The Functions of the Executiveの序では、「もちろん素材となる体験や観察を定式化するときには、本書の前半の理論と他の著作の助けが必要ではあったけれども、ここでは主として個人的体験や観察が基礎となっている」(Barnard, 1938, p. xiv)と述べている。

企業経営者などの実務家が自らの経験を書籍として出版する場合、自らが直接、関わった企業や組織を題材に経営に関する考え方を記述することが一般的である。例えば、ゼネラル・モーターズ(GM)のアルフレッド・スローンが執筆した『GMとともに』では、経営に関わる大きな決断がどのように行われたか、GMを事例にして極めて具体的に語られている(Sloan, 1963)。筆者の主観に基づくものを含んでいても、実務に裏打ちされた内容であるがゆえに、多くの読者はその主張に強い説得力を感じ取るだろう。

しかし、バーナードの場合、個人的体験と観察をベースにしているにもかかわらず、その記述は高度に抽象的であり、その内容は理論的に説明されている。もちろん、バーナード自身が関わった企業や組織に関する実例が語られることがあるものの、そうしたものは極めて限定的である。

自らの経験を理論的に語る

それでは、なぜ、バーナードは、実例に即して自らの考えを述べるのではなく、自らの経験を理論として示そうとするのであろうか。Wolf (1972)によるバーナードへのインタビューでその理由がいくつか語られている。

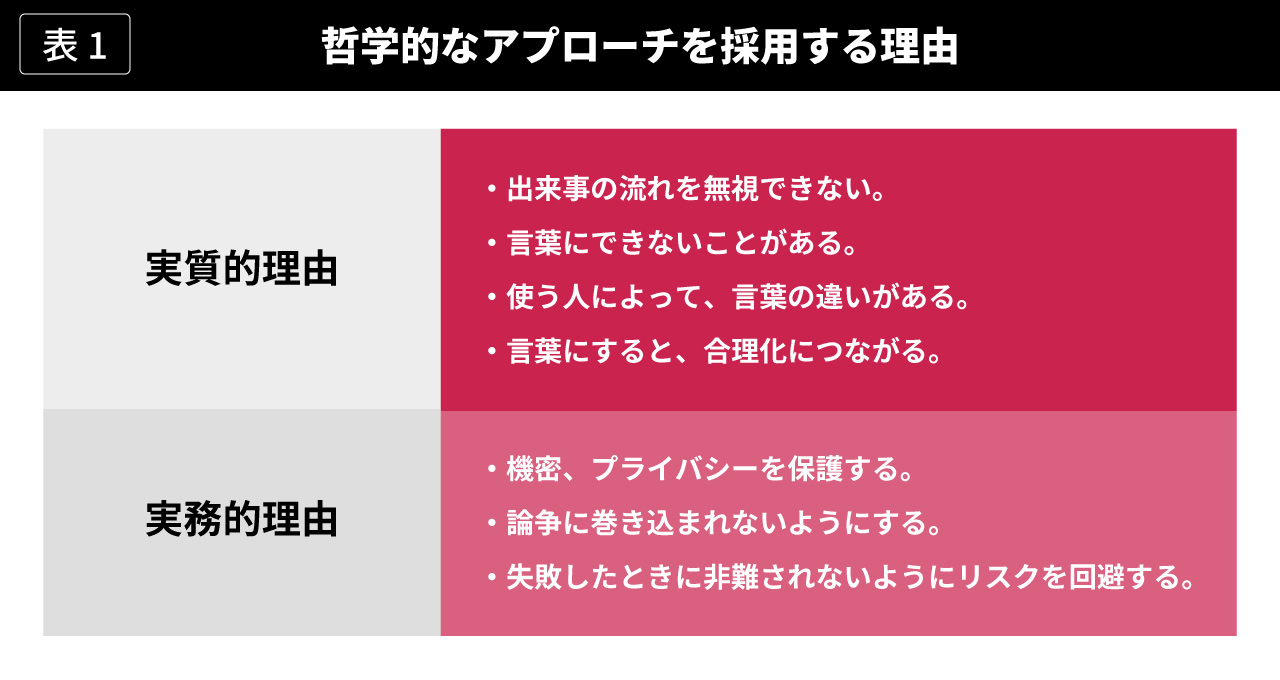

まず、バーナードは、外部者としてではなく、内部者として組織に参加することで、組織や経営への理解を深めることができると述べている。つまり、バーナードにとって、研究者とは異なり、直接、組織に関わることが実験室に相当している。しかし、自ら経験した事実をそのまま言葉で語ることには限界がある。というのは、仕事の現場に関わる事柄には様々な複雑な要因が関係し、それらについてすべてを意識化できるわけではなく、実際には、無意識的に感じ取っているものを含んでいるからである。また、そうした現実を言葉によって表現しようとしても、状況を十分に習熟し、直接、自分が関わっている問題に触れることができなければ、言葉で説明することは容易ではない。さらに、もし言葉で説明するとしても、一つひとつの事実を切り離して論じると、出来事の流れに沿わない非現実的説明になる恐れがある。こうした理由から、バーナードは、気軽に事例やエピソードを語ることに強い警戒心を示している。

続いて、バーナードは、研究者のように、確かめられた一般原則を積み上げ、その結果から演繹できることを本にまとめているわけではないと述べている。著書で示したことは、多くの観察を総合した結果であり、意識的ではなく、無意識的に構築されたものである。たとえ、研究者のように、実験的研究を行おうとしても分析的なアプローチには限界があり、特に、人間を取り扱う場合にはそうなる。自分が知っていることと観察したことにギャップがあるだけでなく、ビジネスの現場で話されている言葉と学術の言葉にもギャップがあり、そのまま言葉にしても伝わらない。たとえ観察したことをそのまま言葉にしたつもりでも、自分に都合のいいように合理化し、その結果、行ったことと説明されたことにズレが生じてしまう。したがって、こうしたことを避けるためには、行ったことを記述する場合、調和感や適切感のようなセンスが必要になり、直観的なアプローチを採用する必要性が出てくる。

さらに、バーナードは、説明が全体状況を効果的に総合し、出来事の流れのなかで行うことの必要性を繰り返し強調している。観察したこと、自分が行ったことをそのまま言葉で説明しようとすると、生のままの、未加工のものにとどまる。一つの事実だけを取り出し、正確に物事を伝えたつもりでいても、実際には誤る可能性がある。加えて、自ら経験したことをそのまま記述すると、秘密保持、あるいは、プライバシーの問題に抵触する可能性も含んでいる。そのために、ウォルフが執拗にAT&Tでのエピソードを紹介するように問われても、バーナードは頑強に拒んでいる。

一つの事例として切り出すと、その他のほとんどは出来事のたえざる流れから断ち切られる。反対に、出来事の流れのなかで特定のエピソードを分離することなく、事例として述べていこうとすると、分量が膨大になる。ますます機密情報に触れるようになり、誰かを傷つけ、無用な軋轢を生み出す可能性が高まる。こうしたことを勘案し、バーナードは、電話会社の代表として、公の席で話をする場合には、いつも論争を呼ぶようなトピックは避けるようにしていた。抽象的な哲学的な話がふさわしいと考え、そうしたことが求められていると理解し、高度に抽象的な言葉で論じる哲学的なアプローチを採用していた。加えて、調子にのって自分の実務経験を話していると、高いリスクを背負うことに注意を促している。特に、実務上で失敗をおかしたときに、調子にのって、「実務をお留守にしている」と非難されるのがおちであると述べている。

表1のように、バーナードが理論的に自らの経験を語る理由には、実質的な理由と実務的な理由があることがわかる。これらの理由に基づいて、バーナードは、哲学的なアプローチを採用することが適切であると判断している。また、バーナードは、自ら経験したことを抽象的に説明することで、表層的なものに惑わされずに、原理的なものを提示することを選択したのである。

このように、バーナードは哲学的なアプローチを採用し、自ら経験したことを事例としてそのまま提示しているわけではない。しかしながら、バーナードがどのような経験をしたのかを知ることは、バーナード理論の背景を理解することにつながると考えられる。

バーナードの生い立ちとパーソナリティの形成

Wolf(1972)によるバーナードへのインタビューに基づいて、バーナードの生い立ちと大学までの生活を振り返り、どのようにパーソナリティを形成したのかを見ていくことにする。

バーナードは、1886年11月7日にマサチューセッツ州モールデンで生まれた。父はグラマースクール(中学校に相当する)だけの教育を受けた機械工で、お金儲けには縁がなかったが、とても聡明な人だった。母方の祖父は鍛冶屋で、バーナードはよく祖父の仕事場で馬の蹄鉄を打つのを見にいった。家族は、兄と自分ともう一人生まれてすぐ亡くなった兄弟がいた。母を5歳のときに出産で亡くしている。父は再婚し、1子をもうけた。大家族ではなかった。これに対して、祖父の家族の方は多くて、7~8人だった。祖父の家庭では、哲学観、社会観をよく議論し、音楽についても同様で、すべてが歌をうたうか、何らかの楽器を演奏した。実際、バーナードは、しばしば即興でピアノの演奏を楽しんだ。このように、知的で、とても温かい家庭に恵まれていて、バーナードは、哲学的、理論的なアプローチは、ごく幼いときにでなければ得られない何かであると指摘している。

バーナードはいつも何らかの長期的な見通しをもっていたと回想している。貧しい家庭で育ったものの、とても知的な雰囲気に充ち、ハーバード・スペンサーやその他の哲学について、何時間にもわたって議論するのを楽しんだ。そのために、バーナードは、そうしたことに価値があり、何か意味があり、思考の重要な筋道をなすものとみなす気持ちをもっていた。最近では、多くの人たちはそうしたことを得られていないのではないかと指摘している。

宗教については、あまり宗教教育は受けていないという。地域社会の組合教会に縁をもち、そのメンバーになった。父はそれほど信心深くなく、母方の人たちは形式的には宗教的であったそうである。バーナード自身は、そのころニューイングランドで慣習的であったような、特別な宗教教育、あるいは、宗教的なオリエンテーションは受けていないと述べている。

バーナードは、生まれながらに平衡感覚に欠けていて、ボールをまともに投げることができず、ゴルフボールも打てないという。その上、目が極端に悪く、スポーツの大きな妨げになった。例えば、泳いでいると、眼鏡をすぐになくしてしまう。結果として、読書に向くようになり、何でも手当たり次第に読み漁る多読家であった。バーナードの読書方法はとてもユニークで、数回、同じ本をざっと読むと、その後も繰り返し、読み直し、自分のものになるまで消化しつくす(Wolf, 1994)。また、バーナードはせっかちで、はやとちりをする悪いくせがあり、数の計算がしばしばあまりに軽率であったと述べている。趣味としては、チェスに一時期はまり、熱中しすぎてやめざるを得なくなった。

グラマースクール(中学校に相当する)を卒業すると、高校に進学する経済的余裕がなかったので、ピアノ工場で働き、調律の仕事をおぼえた。ボストンでジョージ・チャンピリンの調律師をし、そのかたわら独学で法律などを勉強していた。しかし、その後、大学進学準備に力を入れるボーディングスクール(寮制の学校)であるノースフィールドのマウントハーモン高校に進学することになった。高校の入学前に勉強をやりすぎたためか、医者に神経性熱病と診断され、この病気のために、授業開始に間に合わなかった。それで高校附属の農場での仕事をした。2、3週間は、ひどい病状だったと回想している。しかし、農場に働きに出るうちに次第に治っていった。干し草かきが好きで上手にこなし、すきで耕すことも好きだった。運動神経はよくなかったが、バーナードは、体が大きく、頑強であった。学校に行く前にマウントハーモン高校の付属農場で働いたことを楽しみ、馬たちも自分のいうことをよくきき、よく働いてくれ、また、牛の世話をすることが好きだったと述べている。

ハーバード大学には1906年に入学し、1909年に中退している。卒業すれば、1910年組になるはずであった。アルバイトをしながら勉学に取り組み、3年間でほとんどの単位を取得した。ピアノの調律だけでなく、ダンス・オーケストラで指揮をとり、タイプを学んで学生の論文打ちをよくやった。しかし、高等学校で自然科学を履修していなかったので、物理や化学の試験を受けることができず、結局、中退せざるをえなかった。バーナードの興味の一つに語学があり、ドイツ語、フランス語、イタリア語をマスターし、イタリア語についてはかなり自由に話せた。バーナードは、タウシック教授のもとで経済学を研究し、ローウェル教授のもとで政治学を学んだ。

第3回でも論じたように、のちにローウェル講義を引き受け、『経営者の役割』の出版に結びつくという因縁を感じる。また、語学の才能が結果としてAT&Tへの就職に結びついていることも興味深い。さらに、ピアノの調律ができ、数か国語を自由に操る音感の強さは、感覚が鋭く、直観をつねに働かせる源泉になっていると思われる。

バーナードのキャリア形成

続いて、大学中退後、バーナードがどのように自らのキャリアを形成していったかを見ていく。バーナードの主要なキャリアをまとめると、表2のようになる。

(1) American Telephone & Telegraph (AT & T)

大学を中退すると、1909年にAT&Tに就職した。就職に至る経緯は以下の通りである。まず、バーナードはダラスに本社のある、南西地方の電話会社の1つでコントローラーをしているおじに手紙を書き、就職について相談した。すると、AT&Tで統計主任をしているギフォードへの紹介状を書いてくれた。ただちに、ギフォードを訪問し、面談を受けると、無事に採用された。それ以来、1948年に退職するまで、39年間、AT&Tで働くことになった。バーナードのほとんどのキャリアは、AT & Tにおいて形成された。バーナードがギフォードと知り合ったことは、大きな幸運であった。ギフォードは、ハーバード大学の先輩に当たるだけでなく、バーナード夫人の幼馴染でもあり、1925年から1948年までAT&T社長を務めている(Wolf, 1974)。

当時、AT&Tでは、外国統計課を新設したばかりで、世界情勢におくれないようにアンテナをはりめぐらしていた。バーナードは、その課でドイツ語、フランス語、イタリア語の翻訳係として勤めることになった。ここでは、大学時代、語学への強い関心をもって、3か国語をマスターしたことが仕事の上で生かされている。統計業務としては、外国の電話料金制度を研究した。この業務は高度に専門的な問題に関わり、バーナードは、電話料金制度に関するエキスパートになった。バーナードは、電話会社の経営者に対して、スタッフとしていろいろ助言をする立場にあった。

バーナードは、本社のスタッフ部門で10年ほど働いてから、ライン管理者に取り立てられた。ペンシルバニア・ベル電話会社のゼネラル・マネジャーになり、従業員数は2万5千人くらいの会社であり、バーナードは36歳のことである。その後、41歳になると、1927年にニュージャージー・ベル電話会社の社長に転出した。それから、1948年まで21年間、バーナードは、ニュージャージー・ベル電話会社の社長という地位にとどまった。

ラインマネジャーとして、バーナードはどのような仕事に取り組んだのであろうか。当時、ペンシルベニア州は、電信会社の合併を禁じていた。この州には、ベル系と非ベル系の二重の電話システムがあり、たいていの会社の営業成績は順調とはいえなかった。バーナードの仕事は、合併を推進すべく会社財産を売買し、これら各地域社会に独占的な電話サービスを作り出すことだった。バーナードは、こうした仕事に忙しく、組織を作り、再編成し、再調整していた。それらは終わることのない仕事だったと回想している。

また、ニュージャージー・ベル電話会社に移ると、まったく異なる2つの会社を融合させる仕事に取り組んだ。本当に魅力のある仕事だったと述べている。伝統の違いだけでなく、個性の違いや訓練、見解の違いも取り扱った。ニューヨーク電話会社には、巨大都市の電話営業に必要な考え方がいきわたり、もう一つの会社の方は、数多くの狭い地域で営業をしていた。2つを融合させる具体的な方法としては、まず、1つの部署から他の部署へ配置転換をする。そして、しばらくすると、それまで支配的だった特定の伝統、あるいは、個性の特定の背景は消え始める。続いて、組織に対してたえず教育を行うことである。管理者というのは先生であり、働くに当たって踏まえるべき哲学を与え、目標を明確に示し、制約と方法を指摘しなければならないと述べている。

このように、バーナードは、当初、AT&Tのスタッフ部門で働き、その後、ラインマネジャーになり、最終的には、AT&Tの子会社社長を長期にわたり、務めることになった。地域社会への貢献を重視するAT&Tの方針もあり、バーナードは、大規模な企業の子会社社長として、様々な組織への関りを深めていった。

(2)ニュージャージー緊急救済局

実際、1930年代に入ると、公益事業会社の首脳として、地元であったニューアーク市やニュージャージー州でさまざまな組織への貢献を求められた。例えば、少年感化院、病院、学校、地域計画委員会、商工会議所など、枚挙にいとまがない。そのなかでも1931年10月には、モーガン・F・ ラーソン知事の要請によって、ニュージャージー緊急救済本部を組織し、1年半、それを指揮した。また、1935年4月には、ハロルド・G・ホフマン知事によって呼び戻され、その再編成を依頼され、再び、指揮をとった。再編成が達成されるまでその議長と救済局長官をつとめ、1935年11月にこの活動から身を引いている。バーナードが確立した方法や慣例は、その後他の多くの州の救済局に取り入れられるようになった。バーナードは、この時の経験が組織の一般理論の可能性を発想させたと考えている(Wolf, 1972; 飯野, 1978, 1979)。実際、連載第3回で紹介したように、1939年には、ホーマンズがバーナードをハーバード大学でのカンファレンスに招聘し、その著書の概要について講演する機会を作った際に、緊急救済局での仕事を通じて「彼(バーナード)は、電話会社では異端視されるような措置を取らざるを得ないことに気づき、それ以外の措置を取ることも可能であると思うようになった」(National Research Council, 1941, p. 137)と講演で述べている。

具体的事例に言及されることが少ない『経営者の役割』のなかで、2度までこの緊急救済局について触れている。管理職能を論じた第15章において、「私が救済本部長官であったとき、私自身が『即決した』多くの重要決定は、何ら記録がなくても、いまなお想起できる。18か月の間、それは少なくとも1日平均5件はあった。後者の場合は、著名な人々といっしょに働いたが、緊急事態下のきわめて貧弱な非公式組織であった」(Barnard, 1938, p.226)と注のなかで述べている。また、第18章の結論部分の注では、「例えば、ニュージャージー緊急救済局の理事として、私は法規に従って21人以上の直属部下をもたねばならなかった。実際には私は25,6人を要求した。この仕事として5人が最大限で、おそらく3人のほうが、もっと有効で、能率的であったろうと思われる。この定員にはかなり理由があろうが、しかし、拙劣な組織だから、これを変更すべきだと立法者に十分納得せしめることは不可能だと思った」(Barnard, 1938, p.290)とここでの経験に言及している。さらに、バーナードは、 Organization and Management を出版した際には、この緊急救済局で経験したことを “Riot of the Unemployed” としてケースにまとめている(Barnard, 1948)。このケースは、ヘンダーソンの「社会学23」講義に提供された。

バーナードがこの緊急救済局を組織するきっかけについて以下のように回想している。「知事がトレントンで開催した会議で、おしゃべりしすぎたせいですかな。政治的にいえば、当局があの状況にいくらか注意しなければならぬと知事も考えていました。その結果、彼は私に救済局を指揮してほしいと依頼してきました。知事はそのことにまったく関心をもっていませんでした。彼が期待していたのは、せいぜいのところ、私が仕事を引き受けるとゴルフを一緒にやりにくるだろうということでしょう。私としては、自分のほとんど全エネルギーを奪おうとするーそうなることはよくわかっていましたー仕事に就任しようというのであり、しかも他に電話会社経営の仕事がある。このいきさつにはうんざりでしたが、事の次第はそのようだったのです」(Wolf, 1972, p.22)。

このように、地域社会への貢献として、様々な組織への関りを深めるなかで、次第に『経営者の役割』へと結実する経験を深めていった。

(3)米軍奉仕協会(USO)

緊急救済局での経験が、主著の基底をなす組織の一般理論を構築する一つのきっかけになったように、第2次世界大戦中にUSO(United Service Organizations)において会長職を務めたことは、バーナードの組織理論をいっそう深化させる貴重な体験だった(飯野, 1979)。

USOとは、第2次世界大戦で戦う兵士たちに様々なサービスを提供するために結成された、主としてボランティアによって構成される5つの宗教団体と1つの旅行団体との連合体である。最盛期には、アメリカ本土のほか世界各地に3,000にも達する拠点をもち、毎月3,000万の軍人に対してそのサービスが提供されたと見積られている。USOは、主としてボランティアによって構成される複数の団体の連合体とサービスの提供を受ける軍当局との関係を調整する機関であり、その活動を持続的にするためにつねに資金調達を図る必要があった。

USOは、バーナードが経営に関わった組織のなかでも際立った特徴があった。それは多数の自発的な協力者(ボランティア)の活動から構成される組織であり、その運営には営利組織の場合以上に、道徳的説得に頼る必要があった。実際、バーナードは、

1.道徳的説得の活用

2.6つのバラバラな団体をまとめる必要性

3.ボランティアと有給職員によって構成されること

4.無能なボランティアを首にすることができなかったこと

などをその組織的特徴として挙げている。また、営利組織とは異なり、つねに資金調達を図る必要があり、全体が道徳的基礎のもとで運営され、権限ではなく、責任だけで動く組織であった。

USOは、6つの団体の連合体であったために、実際に業務を遂行している各種団体の意見に大きく左右された。また、活動の実質的な支配者である軍当局との関係には絶えず困難がつきまとった。例えば、USOからさまざまな申し出をしても軍当局が受け入れないことは実施できなかった。例えば、基地ショーを行うために基地に出向く場合、出入国については陸軍の管理を受け、出入国管理については、海軍情報部、国務省の手続きも必要であった。さらに、どこに軍が派遣されているかは機密情報であるので、秘密保持のために必要な情報が入手できないこともしばしば起きた。そのために、軍当局に対してもつねに説得が必要だった。当初、軍当局はUSOの取り組みに対して冷ややかで、USOを単なる空想的な社会改良主義の集まりか何かと考えていた。そのために、USOとはどのような組織であるのか、軍当局にその存在意義を理解してもらい、調整をスムースにする必要があった。

バーナードは、「USOはこれまでにやった最も厄介な仕事の1つで、多くのことを学んだ、とくに、権限のない責任について学んだ仕事は、第2次世界大戦中のUSOの会長職でした」と述べている(Wolf, 1972, p. 47)。バーナードは、USOでの体験を通じて、組織は道徳的制度であり、権限中心的思考から責任中心的思考に転換すべきであること、組織にはさまざまな道徳があり、必然的に対立が生じるゆえにその解決が図られるべきこと、などを理解するようになった。実際、バーナードは、「私の意見では、私の本(『経営者の役割』)の最大の欠点は、責任と責任の委任の問題を正しく取り扱っていないということです。副次的な主題である権威にあまりにも力点をおいている」と回想している(Wolf, p.1972, p.21)。

さらに、『経営者の役割』ですでに道徳的なリーダーシップを強調していたバーナードにとって、USOでの経験は自らの理論の実践でもあり、その有効性を実証する場であった。バーナードは、兵士たちに慰問や娯楽を与えるという次元以上に、USOの存在意義は彼らの自尊心と人格的統合を維持することであり、アメリカ社会の統一と民主主義の擁護を図ることであるという理念を説いている。

バーナードは、USOにとって最大の発展期であった1942年~1945年まで会長をつとめた。バーナードは、USOにとって最も困難な仕事の1つはアメリカのマイノリティーグループと黒人たちの一体化に関連した仕事であると考えていた。「われわれ(USO)は完全なアメリカを作り上げるために、われわれの特別な哲学や考え方を捨てることなしに、一致協力した奉仕活動を行うことが可能であるということを証明してきた。長期に見れば、これを成し遂げたということが、いままで我々が行ってきたいかなることよりも重要であるといえよう。なぜならば多様性のなかにおける統一こそが世界平和にとっての基本問題だからである」(Rothe, 1945, p.37)。このように、権限が及ばない組織を機能させるためには、USOの存在意義を明確化する必要があった。バーナードは、USOの存在意義は社会に凝集性を生み出すことであり、安全弁であり、社会の調整と協力のための手段を与えるものと位置づけた。バーナードは、USOの存在意義がボランティア組織、軍当局の双方に共有されることによって道徳的説得の効果を高めることにつながったと考えている。

最後に、USOでの活動は、さまざまな副次的な効果を生み出した。例えば、USOにおける経験を通じて、バーナードは数多くの著名人と出会うことになった。その1人がジョン・D・ロックフェラー2世であり、ロックフェラーはバーナードにUSOの会長職を引き受けるように熱心に勧めた一人であった。また、バーナードは、USOにおける功績によってアメリカ合衆国大統領功労章を授けられている。

(4)ロックフェラー財団

バーナードは、約40年間にわたる電話会社勤めとその間20年以上にわたるニュージャージー・ベル電話会社の社長の生活ののち、1948年にバーナードはロックフェラー財団の理事長に就任した。バーナードは、1940年以来、すでに理事会と執行委員会のメンバーであった。バーナードは退任することになったレイモンド・B・フォズディックのあとを引き継いだ。USOでの経験、特にジョン・D・ロックフェラー2世との友情が財団へ移ることを決断させたと考えられる。バーナードは、1948年3月3日にニュージャージー・ベル電話会社の社長職を退き、取締役会会長に昇格し、ロックフェラー財団の仕事を引き受けた6月30日まで会長として同会社にとどまった。

バーナードは、ロックフェラー財団における仕事は、これまでのものとは全く異なるものであったと回想している。具体的には、「第1に、財団では、基本的に学究的である人々の集団を取り扱います。財団の人たちは学者あるいは科学者として優れている人々に大きな尊敬を払うが、よそでは彼らを特別に評価するわけではありません。第2に、彼らの仕事をする方法(特に、流行病学、黄熱病などにたずさわっている現業のほうでは)科学的方法です。ところで、実際にはなんら科学的ではないのです。これらのことをやる人々は、政府と、また政治家と協働していきます。それは非常に実務的な仕事です。実際的な公衆衛生問題に含まれるこの2種類の考え方の間をいききすることは私にとっていつも楽しみでした。そのため、私はマラリア学を長期間研究しました。それについて6,000ページもの文献を読んだでしょうか。もちろん、本を読んでマラリア学者になろうとしたわけではありません。それは無理なことです。二つの事柄の間を相互にいききしようとしたのです。これらのことはマラリア学の歴史によく示されています。そのようなすべてのことは、政府や政府役人と協働してやっていかなければならないからです。」(Wolf, 1972, pp.14-15)と述べている。

また、バーナードは、ロックフェラー財団を再組織しなければならず、また、絶えず再組織と目的の変更に取り組んだ。「財団の目的は、創立者の言葉またはその憲章にある通り、人類の福祉のためになることを何でもやることでした。私はこのフレーズが何を意味するのか、誰からも定義してもらうことができませんでした。これはやはりUSOと同じようなもので、抽象的に論じているかぎり意見の一致は得られません。しかし、財団が最初に取り組んだ十二指腸虫の駆除(財団が設立される前には他の組織がそれをやっていた)とか、マラリアをはじめ、黄熱病、発疹チフス、腸チフスなど、すべての伝染病の絶滅が望ましいことについては、上層部の関係者の同意を得ることは容易でした(厄介なのは一般大衆でした)。その努力の具体的な成果は、ほとんどすべての人々にアピールしました。ただし、そうすることが自然への無法な干渉であり、人間は安楽にであろうと苦痛のうちにであろうと、いずれであれ死ぬことを許されるべきだと考える少数の人々は別でした。しかし多くの人々を、そのように死なせるわけにはいかないのです。他方、大衆に必要な諸方法を納得させるのは、もしそれらが非常にお金のかかるものであれば、非常に難しい。幸いにも、マラリアは、いまだあまり広く除去されていないが、米国と西ヨーロッパでは完全に一掃されています。これなら大きな費用をかけずにやれる。インドにおいてさえ、多額の費用をかけずに処理されるでしょう」(Wolf, 1972, pp.56-57)。このように、バーナードは、目的を再定義する上で、具体的に行うべきことを明確化し、合意形成を図ったことがわかる。

そこで、バーナードは、流行病の絶滅という見地から目標を定義し直すことになった。ロックフェラー財団での仕事については、次のように述べている。「いや、それに限ったわけではないが、基本的なものでした。ロックフェラー財団は、避けられるのならば、それ自体実際の仕事をしませんでした。医学、物理学などにおける多くの科学的研究が、いわば下請けに出されたわけです。われわれは他の人々を援助する、そして、これらの人々こそが業績と能力との本当の最終的な判定者だったのです。黄熱病のような病気が問題になると、大学には必要な研究を行う設備がなく、意志も能力もありませんでした。研究してほしい、そのために1億ドル出す、というだけでは研究をしてもらえません。それをやることに本当に関心をもち、それを実行する能力のある人を見つけなければなりません。財団の努力の大部分は、モノをサポートし、有望と思われる人びとをサポートすることにある。研究をサポートしなければならないのですから、有望という言葉しか使えません。つねに賭けなのです。」(Wolf, 1972, pp.57-58)。

さらに、バーナードは在任中に宗教団体に対して援助を与えることができるような道筋をつけている。このように、ロックフェラー財団では、その組織目的を見直すことで、組織改革に取り組んでいる。

バーナードは経験から何を学んだのか

このように、バーナードは、営利組織、非営利組織(NPO)、非政府組織(NGO)などの多様な組織での経験を積み重ねるなかで、自らの考えを熟成させ、そこで経験したことを理論へと昇華し、抽象的な原理として提示している。したがって、一つひとつの経験や事例からどのような考えを生み出したかは、簡単に特定し、明確にすることができない。しかしながら、どのような経験を積んできたのかを理解することは、バーナードの組織とマネジメントの理論を理解する上では、欠かせないものと思われる。

AT&Tに40年近く勤務し、バーナードの中心的キャリアを占め、基本的な考えを形成する上での基盤になっている。そのために、バーナードが勤務している時期にAT & Tがどのような経営上の課題に直面しているかを知ることもバーナードの組織とマネジメントの理論を理解するためには、必須の情報になるだろう。また、ニュージャージー緊急救済局での仕事は営利組織と非営利組織との違いを意識し、組織の一般理論を構築することのきっかけになっている。さらに、複数の団体の連合体であるUSOでの経験は、側生組織の概念を新たに導入することにつながったと考えられる。加えて、ボランティア組織と軍当局を仲介し、調整する事務局的な組織であることから、権威よりは責任、より具体的には、道徳的説得というコミュニケーションが調整方法として採用され、新しいマネジメントスタイルの必要性を認識することにつながっている。USO、ロックフェラー財団ともに、その改革のためには、組織の存在意義を再検討し、新しい目的を設定することに取り組み、公式組織を道徳的制度として位置づける上で、重要な契機をもたらしたと考えることができる。

このように、バーナードの経験と理論をつき合わせることで、バーナード理論とその発展を明らかにすることが期待できる。

参考文献一覧

Barnard, C.I. (1938) The functions of the executive, Harvard University Press

Barnard, C.I. (1948) Organization and management, Harvard University Press

バーナード, C.I. (1968)『新訳 経営者の役割』ダイヤモンド社(山本安次郎・田杉競・飯野春樹訳)

飯野春樹(1978)『バーナード研究』文眞堂

飯野春樹編(1979)『バーナード 経営者の役割』有斐閣

National Research Council (1941) Fatigue of workers, its relations to industrial production, Reinhold

Rothe, A (ed.) (1945) Current biography: Who’s news and why, The H. W. Wilson Company.

Sloan, A.P. (1963) My years with General Motors, Doubleday (有賀裕子訳『GMとともに』ダイヤモンド社、2003年)

Wolf, W.B. (1972) Conversations with Chester I. Barnard, New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University(日本バーナード協会訳『経営者のこころ』文眞堂、1978年)

Wolf, W.B. (1974) The basic Barnard, New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University(日本バーナード協会訳『バーナード経営学入門』文眞堂、1975年)

Wolf, W.B. (1994) Understanding Chester I. Barnard, International Journal of Public Administration, 17(6), 1035–1069.